La morte è diventata inavvicinabile così come i suoi correlati immaginativi, la malattia, la fragilità, la depressione, la tristezza, il silenzio. I rituali di accostamento alla morte sono sempre più neutralizzati da una delega alla tecnica che arriva a impedire ogni contatto fisico con il morente. Il dominio del mercato che rompe i legami sociali appare evidente nelle morti solitarie e obliate dei vecchi in casa. Del resto la vita produttiva rifiuta e nasconde l’ammalarsi, l’invecchiare, il morire. Per questo abbiamo bisogno di imparare a coltivare il silenzio, la solitudine o il conforto della compassione. Abbiamo bisogno di riconoscere la nostra vulnerabilità e di proteggere la vita imparando a stare al fianco di chi ha imboccato la sua vita d’uscita dal vivere. Scrive Paolo Mottana in un testo di straordinaria profondità, un inno per un’educazione alla vita: “Dobbiamo ritrovare il senso dell’impotenza, della cronicità del male, del suo ruolo nel renderci meno carogne come tanti soggetti maniacali che circolano in un mondo sempre più frettoloso e competitivo…”

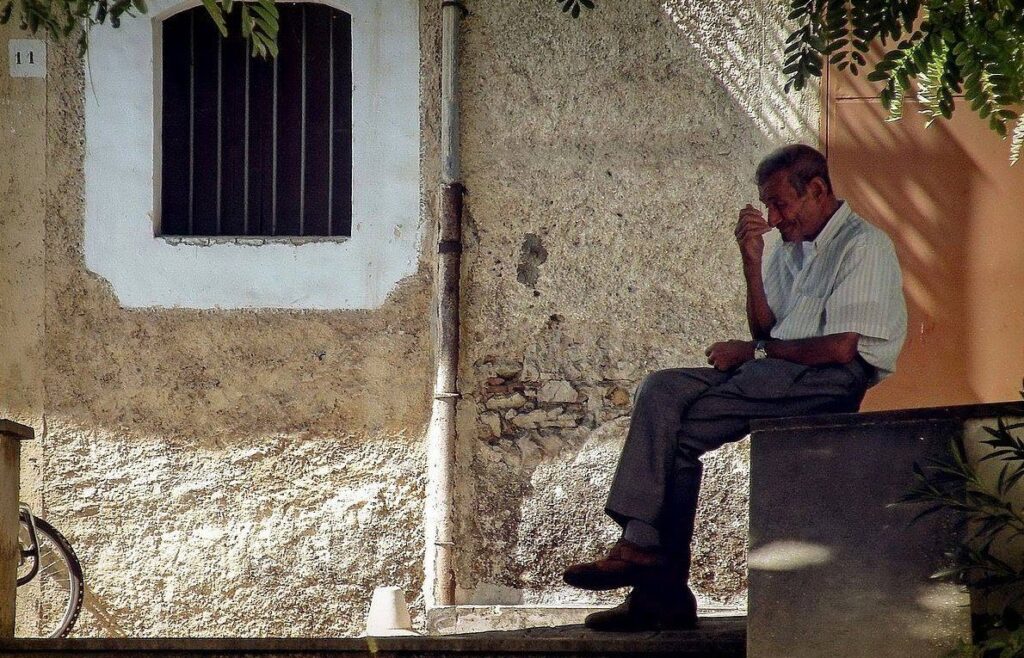

Foto di Ferdinando Kaiser

Come aveva già sostenuto Gilbert Durand (1972) l’immaginario, la fantasia, la creazione, in certa misura ogni opera umana è sempre un tentativo di esorcizzare il volto minaccioso del tempo, la sua destinazione tragica, il suo scorrere in direzione della caduta. Ma mai come oggi probabilmente la morte è diventata inavvicinabile, anzi non solo la morte ma tutti i suoi correlati immaginativi, la malattia, la fragilità, la debolezza, la melanconia, la depressione, la tristezza, il silenzio, il vuoto.

Da ogni dove si producono dispositivi atti a scongiurare la morte e i suoi sentimenti custodi, le sue manifestazioni analogiche, i suoi caratteri o i suoi riti. Ogni civiltà ha avuto al suo fondo la relazione che ha instaurato con la morte. La nostra civiltà ha fatto della morte l’oggetto da fugare, da sopprimere.

Sappiamo bene quanto nel tempo i rituali di accostamento alla morte e alla malattia siano stati neutralizzati da una delega alla tecnica che ormai arriva a impedire quasi ogni contatto fisico con il morente e talora, come si è visto nell’ultima epidemia addirittura ogni possibilità di vicinanza se non tecnologica e digitale.

Morte nella camera della malata: tempera e pastello su tela di Edvard Munch, 1895

Un processo lungo che certo, come hanno già notato autorevoli studiosi, da Elias (2011) a Ariés (1998), ha lentamente fatto uscire di scena la dimensione pubblica del morire, con le veglie, l’accompagnamento della comunità, lo stringersi intorno al morente e di tutti i congiunti, compresi i bambini. Oggi il morente è custodito nell’apparato tecnologico degli ospedali, visitato solo ad orari prefissati e brevi e spesso trapassa in assoluta solitudine, con unico accompagnamento il rumore dei macchinari che lo tengono in vita spesso forzatamente. Nel nostro mondo si è ormai arrivati, e sempre più spesso, per altri versi, alle morti solitarie e obliate dei vecchi in casa, abbandonati dalla famiglia o essi stessi essendosi assicurati di non avere bisogno di nessuno, come ben delineato nel documentario di Erik Gandini sulla Teoria svedese dell’amore. Morire ed essere ritrovati dai servizi sociali magari anche settimane o mesi dopo, senza parenti cui rivolgersi o cui restituire i beni del defunto.

La morte, come quasi ogni altra cosa in una vita sempre più autistica, si privatizza, ma lo scopo latente di tutto ciò è spazzolarla via dalla scena sociale, dal paesaggio umano, e di far sparire con essa i sentimenti della caducità e l’esperienza potentemente trasformativa per chi resta di presenziarvi, di accompagnarla, di accoglierla.

Non solo, non si muore in seno al proprio mondo sociale ma la privatizzazione tecnologica spesso espropria del proprio morire il morente, assicurandosi con ogni mezzo possibile di tenerlo in vita ben oltre ogni necessità biologica e soprattutto, il che è molto più drammatico, anche ben oltre la sua volontà più o meno espressa di divenire un corpo immobilizzato o addirittura privo di coscienza su cui sperimentare ogni possibile strumento di prolungamento delle funzioni vitali. Questo accanimento, pronto a sorvolare completamente sopra la dignità della persona, sopra la sua legittima volontà (espressa o non espressa, basta la compassione a comprendere) di non essere solo un corpo di dolore nelle mani di scienziati in guerra con la morte, va assolutamente condannato, proprio in nome di una cultura della morte giusta, della buona morte (su tutto ciò si confronti anche l’ottimo libro di A. Tarabbia, La buona morte. Viaggio nell’eutanasia in Italia, Manni, Lecce, 2014).

In merito a ciò occorrerebbe anche una riflessione sul tema del suicidio, sulla dignità dell’eutanasia, sulle radici storiche e culturali (religiose in particolare) della nostra avversione al taedium mundi, una riflessione sulla morale stoica in merito, sull’atteggiamento delle altre culture e sull’urgenza di tutelare il diritto di ognuno a farla finita quando a “suo” insindacabile giudizio è venuto il momento.

La morte è un tabù così potente che anche le sue emozioni, o comunque le emozioni correlate al morire e alla malattia, propria o altrui, sono di fatto ma anche scientificamente sempre più poste alla gogna. Gli esempi potrebbero essere molteplici ma sia sufficiente leggere con attenzione l’ideologia sottesa al concetto di “intelligenza emotiva” propinato per primo da Daniel Goleman (che già mi premurai di contestare con forza in Mottana, 2000). Nel suo testo Intelligenza emotiva (1996) è detto a chiare lettere che i sentimenti inefficaci sotto il profilo della propria affermazione sociale sono ovviamente quelli di tipo doloroso e in qualche misura tali sentimenti vanno silenziati. I sentimenti che si provano in situazioni di sofferenza, come la tristezza, la malinconia, la rabbia, sono sentimenti da spurgare quanto prima, da bonificare, fin da piccoli, così come i caratteri di tipo introverso o timido, disfunzionali alla riuscita professionale. Al loro posto occorre assumere come via maestra l’estroversione, l’assertività, l’empatia (specie per poter manipolare il meglio possibile il prossimo, aggiungo io), la collaboratività. Il dolore deve essere cancellato, e laddove non bastano gli esercizi di focalizzazione cognitiva, si intervenga pure con la farmacologia.

LEGGI ANCHE

Il morire, la morte e la politica Gian Andrea Franchi

Lezioni di vita e morte dal Sahel Mauro Armanino

La teoria della donna malata Johanna Hedva

E d’altra parte se nessuna obiezione può essere fatta al tentativo lodevole di attenuare il dolore fisico o la sofferenza psichica con qualsiasi mezzo, è l’ideologia sotterranea che inquieta, quella che prescrive la postura smiling per vincere nella competizione sociale e professionale, esautorando così la possibilità di considerare naturale e sano manifestare i propri stati d’animo a seconda delle situazioni che si sperimentano. E noi sappiamo bene che l’esistenza non ci propone costantemente solo rose e fiori.

Il lutto non si porta più e l’oblio del morto spesso ormai si realizza a tempo di record, perché la pressione a ritrovare i comportamenti “positivi” è sempre più potente.

Ed è proprio attraverso le dottrine del pensiero “positivo” e l’infinità di discipline, esercizi, terapie che favoriscono quella che spesso viene definita la “decisione” di essere felici che negli ultimi tempi si sta celebrando il definitivo de profundis (per paradosso) alla nostra sensibilità, alla nostra vulnerabilità, alla nostra capacità di entrare in contatto profondo con le emozioni intonate al nostro e altrui venire meno, ammalarsi, invecchiare, morire. Ben inteso, non che questi non siano sempre stati propositi della civiltà umane, cercare di lenire il dolore e controllarlo ma oggi è in atto una lotta contro ciò che è ineluttabile perché non contamini in nessun modo la vita sociale e produttiva di un’umanità che inevitabilmente però diventa sempre più cinica, insensibile, dissociata.

Sono perfettamente d’accordo con una morale edonistica come quella propugnata dal filosofo francese Michel Onfray (2009), il quale sostiene che solo vivendo con accanto “il proprio scheletro” si possa cogliere appieno il valore dell’essere vivi ma credo che tutto ciò vada ricompreso anche alla luce di un recupero della nostra finitudine come consapevolezza che induca a moderare le tendenze pragmatiche e “positivizzanti” e in qualche modo anche colpevolizzanti nella misura in cui non si sappia decidersi per propria felicità.

Queste dottrine più o meno identificantesi con lo slogan del “pensiero positivo” tanto diffuse oggi, così figlie dell’idea fallace che si possa costruire il proprio benessere da soli, individualmente, anzi addirittura che il nostro benessere dipenda da noi e da eventuali esercizi di meditazione o di sana alimentazione, sono solo il frutto caduco di filosofie che avevano una profonda consapevolezza del morire e dell’ambivalenza della vita e che certo non si sognavano di delegare il sentimento della serenità o dell’equilibrio semplicemente a “decisioni” personali. Oltre al fatto che noi oggi consociamo benissimo il ruolo determinante dell’inconscio nel condizionare i nostri stati d’animo accanto a quello delle condizioni di contesto. L’immagine del bodhisattva o dell’eremita, posto che davvero abbiano raggiunto la felicità, sono puri miraggi una volta consegnate ai volti del nostro tempo e soprattutto alle violente pressioni della nostra vita inconscia.

In noi dolore e piacere si alternano in una dinamica che è ineludibile e che va onorata sia in un versante che nell’altro. Dove dunque il piacere pretende giubilo, estroversione e festa nel dolore occorre coltivare il silenzio, la solitudine o il conforto della compassione.

Un’autentica educazione alla morte (che è di per sé un’educazione alla vita) significa riprendere confidenza con queste esperienze (e dunque con l’esperienza del morire), non solo sperando di guarire a ogni costo ma anche sapendo stare al fianco di chi ormai ha imboccato la sua vita d’uscita dal vivere. Tanti frequentano l’esperienza del volontariato o del pronto soccorso per interpretare il ruolo del guaritore ma occorre anche riprendere contatto con ciò che non guarisce, con le sue necessità e le sue specifiche cure, che a volte possono solo ammutolire o costringere a riconoscere di essere impotenti. È con questi sentimenti che dobbiamo tornare ad affratellarci, anche per non far sentire colpevole o sbagliato chi è malato o chi muore.

Dobbiamo ritrovare il senso dell’impotenza, della cronicità del male, del suo ruolo nel renderci meno carogne come tanti soggetti maniacali che circolano in un mondo sempre più frettoloso e competitivo.

* Docente di Filosofia dell’educazione presso l’Università di Milano-Bicocca, ha insegnato Filosofia immaginale e didattica artistica all’Accademia di Brera e si occupa dei rapporti tra immaginario, filosofia e educazione. Tra le sue pubblicazioni: Miti d’oggi nell’educazione. E opportune contromisure (Franco Angeli); Cattivi maestri. La controeducazione di René Schérer, Raoul Vaneigem e Hakim Bey (Castelvecchi), La città educante (Asterios). Negli ultimi anni si è dedicato ad approfondire i principi e le pratiche dell’educazione diffusa (Manifesto dell’educazione diffusa). Nell’Archivio di Comune i suoi numerosi articoli sono leggibili qui.

Un prezioso contributo alla riflessione e all’accettazione del nostro essere fragili, sino all’estremo cui non vogliamo porre mente. Noto già io stessa, sia che ne sia colpita o meno, come un malessere più deciso e magari inconsueto causi, in me o in chi ho più vicino, sentimenti contrastanti cui sia sotteso il rifiuto. C’è sempre come un rimprovero sottile, più o meno esplicito, verso la manifestazione di un proprio stato di sofferenza o disagio. Non siamo più dediti all’ascolto, di noi e degli altri, e diventa difficile rispondere rassicurando, e ancor più creare, nell’altro, affidamento.

Mi è capitato di sentirla forte questa distanza che la nostra società ha creato tra i vivi e i morti. La morte viene allontanata ed esiliata dalla vita ma è proprio in quella voragine che si viene a creare che rischiamo di immobilizzarci, perché quella voragine si chiama paura.

Com’è disumano andarsene in un letto d’ospedale, lontano dai propri cari… Credo sia la peggior disgrazia di quest’epoca folle. Perfino ai cani è concessa una morte più dignitosa: i veterinari raccomandano di non lasciare l’animale d’affezione nell’ultimo istante. Ma noi che cosa siamo diventati?

Sono profondamente convinto che il cuore pulsante della civiltà moderna occidentale (capitalismo) è il tentativo disperato di negare la morte attraverso la riduzione della vita a un meccanismo controllabile. Ciò che alla fine risulta un suicidio.

Sono convinta della assoluta necessità di riprendere a ragionare sulla morte e contemporaneamente di reimparare a fare silenzio di fronte alla morte. Mi capita con una certa frequenza di parlare della morte in classe, e noto che i ragazzi ce l’hanno tra le domande inespresse, specialmente in questi tempi di pandemia in cui hanno perso nonni e parenti colpiti dalla malattia. La domanda sulla morte ci porta inevitabilmente a prendere atto della dimensione religiosa della persona, anche se non necessariamnte legata a una religione strutturata. C’è un profondo bisogno spirituale, una necessità di andare oltre la materia e scoprire una scintilla vitale che in qualche modo vada oltre la morte. E c’è anche bisogno di accettare non solo la morte, grande maestra di vita (come diceva, ad esempio, Heidegger) ma anche di far pace con i sentimenti di tristezza censurati dalla nostra società dell’efficienza, e accoglierli, semplicemente, quando compaiono nel nostro animo, autorizzando noi stessi a soffrire nel momento di una perdita della nostra vita, perchè è giusto esere tristi quando si perde qualcosa o qualcuno a cui teniamo. Accettare la tristezza ci darà la forza, poi, di continuare a vivere, portandoci sempre nel cuore il ricordo e l’insegnamento di chi se ne è andato, che in questo modo vivrà ancora in noi. La morte non porta via tutto, l’affetto e la gratitudine rimangono per sempre e diventano parte integrante di noi stessi.

Iniziamo a morire nell’attimo esatto in cui veniamo al mondo. E per quanto possiamo illuderci di essere immortali e proprio il carattere transitorio della vita a renderla inestimabile. Per questo non dovremmo sprecarla a fare cose che non ci piace fare e che non vogliamo fare. Nulla è più essenziale di ciò che è effimero…

Per fortuna dalle mie parti si sta vicino a chi sta per uscire dalla vita, si accompagna, si fa la veglia, la consolatio, il defunto non viene mai lasciato solo fino al rito funebre. E dopo non si lasciano sole le persone che hanno vissuto la perdita. In questo il sud custodisce ancora la sacralità del lutto e di come elaborarlo. Grazie per questo pezzo notevole.

Già, quanto abbiamo bisogno di gesti collettivi (nuovi e vecchi) di vicinanza a chi sta per uscire dalla vita e di elaborazione, per quanto limitata, della morte di una persona cara. In realtà, come ricorda da tempo Lea Melandri, l’invecchiamento, la morte e più in generale la vita di ogni giorno hanno subito la sorte di tutto ciò che è stato considerato per secoli “non politico” (anche nelle culture politiche di sinistra e di tanti movimenti). Eppure è proprio nella vita quotidiana che possiamo alimentare l’idea di creare mondi nuovi. Grazie Rosaria.

Qui un articolo di Lea Melandri scritto a proposito delle vittime del coronavirus trasformate in numeri: “Covid e vittime. Mors tua, vita mea…” https://comune-info.net/covid-e-vittime-mors-tua-vita-mea/

Esprimersi contro una tendenza – fatale o voluta per “supreme ragioni” di profitto – è un obbligo, che, purtroppo, nel “paesaggio dell’indifferenza” dove si è sotto le immagini di film e sceneggiati che propinano banalmente la morte, rischia di essere gesto solitario. Eppure sta con noi il retroterra di un fondamentale capitolo culturale legato al “significato della morte” e ai riti sociali ad essa collegati (non si potrà eludere mai questo patrimonio).

Così, si tratti di ragioni spirituali o di ragioni generalmente ideali, dal momento della morte, dal processo che conduce ad essa, dal dolore, dalla malattia, dalla vecchiaia e dai traumi sociali che ad essa si legano, dalla malinconia e dalla depressione, ricaviamo sorsi di riflessione che edificano l’essere dell’Uomo.

Zygmunt Bauman, tra gli altri, ha scritto pagine molto interessanti a proposito della moderna rimozione della morte che viene nascosta (si muore sempre più negli ospedali e/o da soli in casa) e al tempo stesso banalizzata attraverso la sua infinita moltiplicazione su film e serie. Grazie Rosario.

Scaturiscono diverse considerazioni da questo articolo che non sono facili da riassumere. Ciò che viene messo ai margini, direi espulso socialmente, come la morte, diventa oggetto di ironia o elemento di un ridere collettivo, di costume, che ne maschera il senso, così come vediamo dai recenti manifesti pubblicitari dei funerali, in perfetta linea con una tendenza sociale che butta fuori “il dolore, la tristezza, la sofferenza”. Perdiamo le “parole per dirlo”, perdiamo le parole che non nominano più, che vengono riposte e chiuse come in un vecchio baule. Senza le parole perdiamo anche l’identità dei nostri sentimenti non più autorizzati ad uscire fuori, ad essere riconosciuti dagli altri e da sé stessi. Da adulti, quando la vita si è già rivelata alla nostra interiorità consentendoti di conquistarti quella dignità che richiede tempo e conoscenza/coscienza, senti che le tue “mappe di vita” le hai disegnate dentro una forza di coesione sociale maturata negli anni e rappresentativa delle tue/ nostre fragilità e delle nostre finitezze umane. Ma quando sei giovane la pulsione che hai più forte è quella di uniformarti al mondo, qualunque esso sia, appropriato o inappropriato e il senso di solitudine che porti dentro insieme alla pressione sociale può essere totalmente distruttivo. I passaggi di vita di ogni giovane possono essere senza uscita e senza futuro se non li sosteniamo nel trovare approdi dai quali possano poi ripartire. Gli approdi credo servano a questo.

Il dialogo con la morte nostra e dei nostri cari e con la morte dimensione della vita è reso profondo e ricco da una serie di opere sia di poesia che di narrazione. Fra queste ultime ho trovato illuminanti e di grande conforto: di Severino Cesari Con grande cura; di Martino Sclavi Un nido in testa; di Telmo Plebani Finitudine.

Suggerimenti preziosi. Grazie Marianella.

…e da quando il lavoro è diventato precario non è quasi più possibile prendere mezza giornata di permesso per salutare un amico che se n’è andato

Cosa non sa fare

l’amore!

Fa uccidere sé stessi

se l’altro non c’è più,

dopo aver riempito

l’esistenza.

ad F.

Riaffratellarsi con la morte per recuperare il senso trasformativo e dunque, ciclico, della vita: forse una via per rianimare le relazioni, altrimenti inevitabilmente monche, deprivate. Intenso contributo, trasversale.

…la morte a volte è conforto!

All’inizio della nostra relazione fummo invitati nella casa del custode d’una nota scuola di Napoli;

faceva caldo, e il vino rosso e freddo prodotto dal capofamiglia, dopo la strada percorsa al sole ci confortò alquanto

I suoi cani abbaiavano inquieti, eravamo per loro degli estranei…il più bellicoso maltrattava il meno aggressivo

che ne pagava conseguenza .…quest’ultimo aveva riscosso la nostra ammirazione per che incrociava la furbizia d’un musetto volpino, con lo sguardo espressivo d’un pechinese…di taglia piccola tenero ai miei occhi, di donna acerba

…ci preferiva….Avevo indossato per l’occasione un abito nei toni del rosa e il cagnolino appassionato,

m’ aveva bagnato di saliva l’interno coscia, comunicandomi a modo suo, affetto incondizionato .

Divenne mio, dopo frequenti richieste e doni, di prestigiosi ritratti a matita alla proprietaria;

lo trasportammo non senza difficoltà nel mezzo pubblico che ci riportò al nostro domicilio .

Billi….o meglio Billo, come soprannominato, divenne parte integrante del nostro nucleo familiare e, vivacemente visse con noi molti anni, rendendoci lieti per tutte le espansività che riusciva ad ottenere

e per l’ammirazione suscitata in chi lo osservava d’intorno .

Era difficile considerarlo solo un animale

e tutti noi ci affezionammo a lui in maniera quasi morbosa .

Quando però s’ammalò di tumore, restava sotto il letto a lungo e noi che, non avevamo capito la gravità del suo male,

lo esortavamo ad uscire dal suo nascondiglio, unica sua garanzia di raccoglimento per tale disgraziata sorte…

Il medico operò l’eutanasia e per non farlo troppo soffrire; mi morì tra le braccia quando …anch’ io desiderai di morire ….

Oggi se ripenso a Billo ancora soffro della nostra incapacità di prevederne il male !!