L’Almanacco della scuola di Micromega? Una noiosa e ormai nota passerella di profeti della scuola che sciorinano le solite giaculatorie. “Tutti d’accordo che la scuola vada cambiata, pochi convinti che debba essere rifondata dalle basi del concetto di educazione – scrive Giuseppe Campagnoli – magari anche dal di dentro e con coraggio…”

L’Almanacco della scuola di Micromega (5/2019) si rivela un microcosmo con velleità macrocosmiche dedicato ai problemi di una scuola comunque considerata sempre in un recinto che non va oltre il liberalesimo (o il liberismo), incapace di spingersi oltre le ormai datate, seppure in qualche parte imprescindibili gramsciane idee di riscatto sociale attraverso l’istruzione. Tanti déjà entendu e tanti stereotipi duri a morire.

La passerella dei profeti della scuola sciorina le solite giaculatorie fluttuanti tra le parole chiave del digitale, delle mille educazioni variegate (la civica, l’artistica, la aziendale, la finanziaria, la linguistica…) delle risorse che mancano, delle didattiche, dei laboratori, del latino che appare e scompare, delle improbabili “scuole senza”, ”scuole con” dell’edilizia scolastica omnipresente, delle materie di cui non si può fare a meno.

Tutti d’accordo che la scuola vada cambiata, pochi convinti che debba essere rifondata dalle basi del concetto di educazione magari anche dal di dentro e con coraggio. Il gotha presunto della scuola continua da tempo a pontificare senza offrire una via reale di cambiamento alla radice dei mali. Io soliti nomi e cognomi che si rincorrono nei media e nella letteratura del settore che blatera di scuola elogiando spesso ricette autoreferenti e pannicelli caldi sparsi qua e là nell’empireo delle sperimentazioni miracolose e miracoliste che hanno sempre gattopardescamente lasciato in sostanza le cose come sono sempre state. Si parla ancora di materie, di saperi distinti, di tecnologie, di insegnanti mal pagati e mal preparati, di reclusori scolastici da rifare più belli e moderni, di scuola e lavoro, di scuola e politica, di scuola e azienda, di bullismo, burnout, burocrazia, valutazione, classificazione, democrazia, discente, docente, dirigente…

LEGGI ANCHE: 25 idee per una scuola diversa (Paolo Mottana)

Pochissime le eco che rimandano a qualcosa di più e di oltre. Pochissimo il coraggio di osare anche con il rischio di essere chiamati visionari o sovversivi, come lo erano, d’altra parte Freinet, Illich, Fourier, Ward, Freire… che non sono proprio diventati riferimenti di pedagogie alla moda declinate in troppi modi e in troppe versioni spesso contrastanti tra loro. Non sarebbe il caso di pensare finalmente a un bel repertorio di buone idee e di buone pratiche? A un virtuoso ibrido di belle esperienze che ricostruiscano ex novo una scuola completamente diversa, completamente autonoma dal mondo economico attuale e magari diffusa in ogni ambito della vita e della natura?

Ogni sapiente, come spesso accade, deve dire la sua da un parziale, spesso scontato, punto di vista senza apportare nulla di nuovo e significativo nell’antologia delle prediche sulla scuola a cui ormai siamo terribilmente abituati da tanti decenni, forse fin dalla nascita della scuola pubblica.

Tante perle di saggezza scontata e inutile, a volte in buona fede a volte meno, da Raimo che rilancia l’educazione ad una generica cittadinanza, a Barbero eccellente storico ma improbabile pedagogo, da Galli della Loggia e altri che fanno la storia di una scuola che non potrà mai proseguire, alle confessioni disperate di prof che non riescono a capire che occorre ribaltare il tavolo, Scognamiglio che non pare uscire dal paradigma di una scuola che vorrebbe includere escludendo di fatto a priori anche linguisticamente, da Nardella che fa la descrizione implicita dei fallimenti di esperimenti spurii e isolati ad Affinati con le sue esemplari insulae di virtù educativa, alle scuole aperte ma non troppo di Oliva, alla felicità di essere connessi (dove? con chi? perché?) di Vera Gheno, finanche ai luoghi scolastici belli ma pur sempre chiusi di Berdini. E così via ancora attraverso le scuole pop, la società ottusa e analfabeta di una nuova oclocrazia, gli italiani e le storie, il latino, le note e la lingua fin dalla culla… Il tutto sempre in questo attuale confuso e obsoleto paradigma ideale e reale della scuola.

Una delusione cocente e crescente, soprattutto se penso a ciò che faticosamente si sta muovendo al di fuori di questo dorato recinto della solita speculazione educativo-didattica-didascalico-formativa e parapsicosociopedagogica e che spesso è sconosciuto, misconosciuto, boicottato, minimizzato, quando non ostacolato e ghettizzato. Tutto questo ci dice che occorre più che mai osare ed oltrepassare la scuola lasciando da parte i soloni e i mediatici che parlano di tutto e di niente senza offrire nessuna idea veramente rivoluzionaria e globalmente praticabile anche da subito, sicuramente con meno risorse inutili e sprechi diffusi e con più gratificazione per tutti, insegnanti compresi, che per primi rinascerebbero a un nuovo ruolo sicuramente più remunerato e più riconosciuto oltre che appassionante. C’è chi ci sta credendo molto e si sta dando da fare, anche da dentro il sistema.

Se siete masochisti e volete versare lacrime amare sul futuro dei nostri giovani e sulla capacità delle genti di leggere e capire la realtà leggete questa mirabile antologia di detti e contraddetti, di pontefici del sapere e del non volere, di mirabili saggi onnipresenti sulla scena abusata degli affabulatori di scuola. Magari vi verrà un sussulto di orgoglio e di disgusto insieme che spinga verso un reale superamento di tutto ciò che rende la scuola a volte vecchia, a volte inutile, a volte pericolosa, a volte perfino grottescamente paradossale.

________________

Architetto, Giuseppe Campagnoli è stato docente e dirigente scolastico ed è autore di saggi su scuola, architettura, costume. Con Paolo Mottana ha scritto La città educante. Manifesto della educazione diffusa (Asterios) ed è tra i primi firmatari del Manifesto dell’educazione diffusa pubblicato su Comune. Ha aderito alla campagna di Comune Un mondo nuovo comincia da qui.

_________________

E lei, caro Giuseppe, a parte dire che ognuno di coloro che hanno partecipato all’almanacco ha detto cose scontate, obsolete, superate, che cosa propone?

Per quanto mi riguarda, dalla mia esperienza in classe, la riflessione generativa sulla connessione mi pare estremamente differente dalla consueta educazione digitale incentrata su ciò che nella connessione non funziona. Piano piano ci stiamo arrivando.

E per rispondere alle domande: 1. Dove? La connessione sta tutto attorno a noi (differentemente dal passato); 2. Con chi? Con gli altri, sia vicini che lontani, volenti o nolenti; 3. Perché? Perché ignorarne l’esistenza non ci porterà da nessuna parte e perché per l’esperienza di vita dei nostri studenti è naturale come l’aria.

Ecco cosa propongo e proponiamo: https://comune-info.net/manifesto-educazione-diffusa/

PS: chi scrive ha passato 70 anni nella scuola, da figlio di maestri « sovversivi » ad alunno e studente, insegnante, preside e tanto altro…

Esimio,

mi perdoni ma, visto il tono sprezzante e la retorica tagliente che lei ama usare, li adopero anche io.

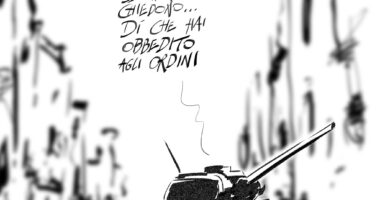

Considero la vostra una proposta delirante (per di più formulata come una farneticazione degna di certi terribili comunicati degli anni di piombo), frutto di quell’idealismo estremista che, perseguendo l’utopia e la perfezione, propala sogni senza indicazioni pratiche, irride e impedisce il miglioramento, umile ma possibile e perciò vile.

È l’ennesima forma di benaltrismo della peggiore risma, così Comune tra certi intellettuali rivoluzionari da salotto.

70 anni sprecati, i suoi. Duole dirlo.

Con vivo disappunto, mi firmo

Dal 2020 sono ormai passati tre anni e l’educazione diffusa, checché ne dica l’ineffabile commentatore ha fatto più grandi passi che la storica e validissima (per i suoi tempi) pedagogia montessoriana (appena 200 o poco più esperienze italiane dai primi del ‘90). Il nostro

motto è: “Una mappa che non contenga l‘isola di Utopia non è degna neppure di uno sguardo.”Tanti viaggi temerari nella storia l’hanno raggiunta!

Mi duole per lei, illustre “carneade”, ma mi preme farle sapere che la nostra “utopia” da bobos (legga e si informi sulla storia dell’educazione diffusa) sta crescendo e numerose sono già (al 2023!) le sperimentazioni ufficiali o informali nella scuola pubblica e non solo. Si consoli e si tenga il suo astio conservatore.

I nostri compagni di viaggio attivi sono più di quanto si possa immaginare e stanno crescendo.

E ancora: https://comune-info.net/che-bambini-e-ragazzi-abitino-il-mondo/

Ogni critica e chiosa all’Almanacco di Micromega contiene un’idea e una proposta di cambiamento radicale. Un’idea espressa in tanti articoli, libri, esperienze e nella storia di una vita im trincea scolastica. Un breve racconto: https://researt.net/2019/07/07/la-scuola-diffusa-e-leducazione-diffusa-la-storia/

Non ho visto il n. diMicroMega sulla scuola ,ne’ credo che lo leggero’. Rispetto l’esperienza di chi ha scritto cosi’ criticamente su quel n., ma una critica cosi’ totale mi insospettisce. Ad es. Affinati e di piu’ Berdini che conosco bene, non credo abbiano scritto banalita’. Certo per 2 articoli non vale comprare una rivista.M.PaolaClarini, ex-insegnante,vecchia.

Beh.. Chi sta portando avanti l’idea di educazione diffusa non può ritenersi « sospetto » perché si colloca fuori dal recinto della scuola attuale ma anche di quella che auspica la maggior parte dei predicatori di innovazioni, in genere non banali ma, in fondo, gattopardesche. Nessuno degli autori raccolti da Micromega e tanti altri firmerebbe mai il

nostro Manifesto dell’educazione diffusa perché intende « oltrepassare la scuola » non migliorare quella esistente.

Queste vi sembrano delle belle e originali idee per una « scuola » del futuro? Quanti sono gli spunti veramente innovativi?

« Alessandro Barbero – Se la scuola muore

Ossessionata dalla valutazione, sommersa dalle scartoffie, genuflessa al dogma del mercato, la nostra scuola sta soffocando. E noi stiamo a guardare. Eppure basterebbe poco per invertire la rotta. Non è neanche un problema di soldi (che naturalmente non guasterebbero). Sarebbe sufficiente per esempio che gli insegnanti fossero lasciati in pace a fare il loro lavoro, anziché costringerli a buttare via il loro tempo per compilare inutili incartamenti e stressarli con assurde valutazioni. E basterebbe tornare a pensare che la scuola deve produrre teste pensanti, e non meri esecutori di mansioni.

ICEBERG 1 – parola di insegnante

Stefania Marchetti – Confessioni (disperate) di una prof.

Dalla insufficiente formazione dei docenti ai loro inadeguati salari passando per l’assenza di una pedagogia condivisa, le cose da rimettere a posto nella scuola sono talmente tante che è impossibile darne un quadro esaustivo. E chi rimane nelle scuole a fare tutta questa fatica? Certo i più motivati, ma anche i più disperati, quelli che non sanno fare altro, e soprattutto i rassegnati, quelli che mirano al minimo sindacale. La testimonianza, senza sconti, di un’insegnante delle scuole medie. Talmente scoraggiata da voler cambiare lavoro.

Christian Raimo – La scuola, cuore della città

Negli ultimi anni il dibattito sulla scuola si è svolto attorno a una bibliografia costituita per lo più da pubblicazioni di autori che, pur non avendo alcuna esperienza in merito, sono diventati importanti punti di riferimento. Affinché la scuola possa assumere nuovamente centralità e tornare a essere perno di un progetto di educazione alla cittadinanza è invece necessario percorrere altre strade. Strade che passano per il coinvolgimento degli attori che la scuola la vivono quotidianamente e per un progetto di ripoliticizzazione della stessa: perché la scuola deve essere un fortissimo elemento di soggettivazione politica, che vuol dire conflitto, e non paternalismo.

Francesca Antonacci e Monica Guerra – Una scuola diversa è possibile (ed è già realtà)

Non c’è persona a vario titolo coinvolta nella scuola – docenti, dirigenti, studenti, famiglie, pedagogisti – che non concordi sulla necessità che la scuola vada cambiata. Per farlo però bisogna avere un’idea guida forte, fondata su precisi valori e indirizzata a chiare finalità. Cambiare la scuola per farne uscire pezzi di un ingranaggio sociale che si adattino alle circostanze non è lo stesso che cambiarla al fine di preparare cittadini autonomi e consapevoli. In alcune scuole si sta sperimentando questa seconda strada. E con successo.

Carlo Scognamiglio – Il paradosso dell’inclusione che esclude

L’Italia è unanimemente riconosciuta come paese all’avanguardia nel modello di inclusione scolastica dei bambini e ragazzi con handicap e in generale con bisogni educativi speciali. Quello che nasce come un sistema per evitare ghetti e per creare comunità coese finisce però molto spesso per tradursi in uno stigma. E finché si continuerà a trattare il problema come una questione individuale, senza mettere in discussione non solo la scuola tutta ma l’intera società, questo sarà inevitabile.

Onofrio Nardella – Sostegno: luci e ombre di un sistema all’avanguardia

Strategie didattiche, laboratori, sinergia con il corpo docente e con il resto della classe: tanti sono gli strumenti impiegati e le strade percorse dagli insegnanti di sostegno per aiutare i ragazzi e le ragazze che ne hanno bisogno. Un sistema che, pur tra luci e ombre, ha contribuito a ridurre e a volte è riuscito persino a eliminare le situazioni di svantaggio e di esclusione vissute da moltissimi giovani.

Eraldo Affinati – Le scuole Penny Wirton

Partite a Roma come una piccola realtà, oggi le scuole Penny Wirton sono quarantadue, sparse in tutta Italia, da Messina a Trieste. Vi si insegna italiano agli stranieri, mettendo al centro la singola persona, ciascuna con la propria storia. Aconfessionali, apartitiche, completamente gratuite, con lezioni individuali: a ogni studente il suo insegnante (rigorosamente volontario). Un luogo dove si sperimenta cosa dovrebbe essere la scuola: un’intensificazione della vita, guardarsi negli occhi e camminare insieme per costruire tasselli della società che vorremmo.

Marilù Oliva – La Scuola aperta. Una proposta per le superiori

Costringere uno studente di quattordici anni, che raramente ha le idee chiare sul proprio futuro, a impelagarsi in un percorso di cui si potrebbe pentire significa contribuire a farlo diventare un adulto insoddisfatto, un lavoratore frustrato, quindi una persona infelice. Perché allora non pensare un sistema più duttile e permeabile, un luogo deputato alla formazione del discente come futuro adulto consapevole e realizzato? Un’insegnante (e scrittrice) si cimenta nel tentativo di delineare una possibile scuola alternativa.

DIALOGO 1

Ernesto Galli della Loggia / Tomaso Montanari – Quale scuola per il futuro?

Il primo rievoca l’origine della scuola pubblica, nata per volontà di quelle élite che nel corso dell’Ottocento diedero vita allo Stato nazionale, il secondo ha come punto di riferimento la scuola repubblicana ed egualitaria della nostra Costituzione. E ancora: uno chiede il ritorno della disciplina e della meritocrazia, l’altro cita gli insegnamenti di don Milani e Calamandrei. Un confronto tra due intellettuali con una visione diversa del passato e, soprattutto, del futuro. Concordi però nel criticare le recenti riforme che hanno portato all’aziendalizzazione della scuola.

LABIRINTO

Vera Gheno – Felici e connessi (Per un’alfabetizzazione digitale nelle scuole)

La scuola di oggi deve fare i conti con le nuove esigenze e necessità imposte dalla rivoluzione digitale. Il che significa che quella educazione linguistica democratica di cui parlava Tullio De Mauro dovrebbe diventare educazione a leggere, scrivere, fare di conto e vivere l’iperconnessione. Come fare? Ce lo spiega chi da anni gira per l’Italia incontrando genitori, docenti e studenti allo scopo di far capire come vivere ‘felici e connessi’.

Paolo Berdini – Per studiare servono luoghi belli

Il boom demografico del dopoguerra ha imposto di costruire velocemente molti istituti scolastici, spesso senza riflettere attentamente sugli spazi e sulla loro relazione con il contesto urbano. Oggi abbiamo il problema opposto, ossia una bassa natalità, e dunque la grande occasione di riqualificare gli edifici esistenti, pensando da un lato alle esigenze dei ragazzi e dall’altro a rendere il contesto scolastico parte di una nuova socialità urbana.

Salvo Intravaia – Professione docente

Fra precariato cronico, alto rischio di burnout, bullismo dei ragazzi e diffidenza (quando non violenza) delle famiglie, gli insegnanti italiani subiscono oggi una pressione senza precedenti. Cui vanno aggiunti, come se tutto questo non bastasse, il sovraccarico di burocrazia e il mancato riconoscimento economico. Per risollevare le sorti della scuola è urgente mettere mano alla figura del docente, a partire da una revisione del percorso di selezione fino a giungere a un doveroso aumento degli stipendi.

Cristiano Corsini – Luci e ombre delle prove Invalsi

Le prove Invalsi sono da sempre al centro di un fuoco incrociato, ma piuttosto che la chiusura dell’istituto (invocata da più parti), appare opportuna una riforma che ne rilanci l’autonomia, valorizzando il patrimonio di professionalità in esso presente. Perché, se è vero che il prezzo pagato per aver sacrificato la complessità sull’altare della misurabilità è decisamente elevato, è altrettanto vero che la portata informativa fornita a livello di sistema è estremamente preziosa.

Rossella Benedetti – Scuola: come funziona nel resto d’Europa

Sul fronte scuola qual è la situazione negli altri paesi europei? La gestione è centralizzata o periferica? Quanta autonomia hanno i singoli istituti? Quanto dura la scuola dell’obbligo? Come vengono selezionati gli insegnanti? Quale il ruolo del preside? Una mappa per capire come funzionano i sistemi scolastici nel resto dell’Unione europea.

Checchino Antonini – Il ritorno delle scuole popolari

“Non è filantropia, è servizio sociale, militanza culturale, mutualismo”, ci tiene a precisare una volontaria che lavora in una delle tante scuole popolari sparse in Italia. Un’onda di esperienze che si intreccia con altri progetti per il contrasto alla povertà educativa minorile messi in piedi da ong, fondazioni private, parrocchie e che cerca un dialogo con la ‘scuola della mattina’, come la chiamava don Sardelli. In un momento in cui il sistema di istruzione è o abbandonato a se stesso o, peggio, schiacchiato sulle esigenze del mercato, spesso queste iniziative diventano presidio di socialità e solidarietà nelle zone più difficili delle grandi città.

Ismaele Calaciura Errante e Francesco Paolo Savatteri – A.A.A. Politica studentesca cercasi

Da un lato ci si lamenta dello scarso impegno politico dei giovani, dall’altro la scuola fa di tutto – e negli ultimi anni sempre di più – per scoraggiare quei ragazzi che invece vorrebbero attivarsi, sia su questioni legate al proprio istituto sia su temi più generali. Fra sigle più o meno tradizionali, influenze dei partiti ed esperienze completamente autonome, due studenti fanno il punto sulla politica studentesca in Italia, a partire dalla situazione romana.

SAGGIO 1

Paolo Ercolani – Verso una società ottusa?

In un contesto in cui l’identificazione fra educazione e investimento ha segnato il lento ma inarrestabile procedere verso la graduale subordinazione della scuola e della conoscenza alla logica quantitativa del commercio e del profitto monetario, non v’è dubbio che lo straordinario evolversi delle tecnologie mediatiche abbia rappresentato un fattore decisivo nell’affermazione delle dinamiche e dei valori incarnati dal mercato. Da qui la necessità di invertire la rotta costruendo una contro-narrazione pedagogica rispetto a quella imposta dal sistema tecno-finanziario.

DIALOGO 2

Girolamo De Michele / Antonio Vigilante – Critica della ragione scolastica

Alternanza scuola-lavoro, didattica per competenze, valutazione: sono alcune delle novità che hanno investito la scuola negli ultimi anni e che più fanno discutere ‘a sinistra’. C’è chi infatti li ritiene tutti elementi di un disegno generale per rendere la scuola sempre più al servizio del mercato e chi pensa invece che tra di essi ci siano anche degli strumenti che – se non calati dall’alto e imbrigliati in inutili burocrazie – possono essere messi al servizio di una scuola più democratica e giusta.

SAGGIO 2

Carlo Barone e Antonio Schizzerotto – A che serve studiare?

La vulgata vuole che l’ascensore sociale in Italia sia bloccato. In realtà non è bloccato ma, peggio, si muove verso il basso. Giovani sempre più istruiti rispetto alle generazioni precedenti rischiano infatti non solo di rimanere nella classe sociale dei genitori, ma addirittura di scendere qualche gradino. Una situazione drammatica, dovuta al circolo vizioso fra bassa scolarità e limitate opportunità lavorative per i soggetti più istruiti, alla quale si deve rispondere con urgenza. Un’analisi e qualche proposta.

ICEBERG 2 – cenerentole

Luciano Canfora – ‘Italiani, vi esorto alle storie’

Distinguere il falso dal vero – tema quanto mai attuale, assediati come siamo dalle ‘false notizie’ – è stata la questione principale che hanno affrontato gli storici fin dai tempi di Ecateo. E proprio l’addestramento a distinguere il vero dal falso e a valutare l’autorevolezza delle fonti è il principale insegnamento dello studio della storia. Che dunque, lungi dall’essere obsoleto come vorrebbe qualche politico nostrano, è oggi più urgente che mai.

Nicola Gardini – Studiare il latino fin dalle elementari

Anziché abbandonarlo, come da più parti si ipotizza, il latino dovrebbe essere potenziato dove già si studia ed esteso alle scuole, di ogni ordine e grado, dove non lo si fa. La storia del latino coincide con la storia d’Europa e in Italia in particolare esso ha per lungo tempo risposto a un bisogno di unità nazionale. Tutti hanno dunque diritto a conoscere questa lingua, il cui studio può essere per i ragazzi stimolante ed entusiasmante.

Ezio Bosso – Musica, maestro! (Insegnare le note dalla più tenera età)

Partendo dalla propria esperienza – quella di chi da bambino ha imparato a leggere prima le note che le parole – il grande direttore d’orchestra ci spiega perché la musica è un elemento formativo indispensabile e, quindi, da insegnare fin dalla scuola materna: suonare uno strumento è importantissimo per lo sviluppo dei bambini e può essere significativo fattore di inclusione sociale. Fino a una proposta: “Renderei obbligatorio in tutte le scuole lo studio di Pierino e il lupo di Prokof’ev, un testo determinante per la crescita di un bambino”.

Nicola Grandi – Buone pratiche per l’insegnamento delle lingue

No alle metalingue, sì ai metodi di apprendimento naturale e spontaneo (come quelli attraverso i quali abbiamo imparato la nostra lingua madre), ma soprattutto sì a docenti, non necessariamente madrelingua, appassionati e innamorati non solo delle lingue che insegnano ma anche del mondo che esse esprimono. Qualche proposta per rendere efficace l’insegnamento delle lingue.

Francesco ‘Pancho’ Pardi – Un elogio della geografia

Dagli oceani ai monti, dai ghiacciai ai deserti, dagli interventi dell’uomo sul territorio alla sua difesa: la geografia è la materia che ci consente di conoscere cosa ci sta intorno, nella sua estensione e nei suoi caratteri. Ci dà letteralmente le coordinate per orientarci e ci consente dunque di prendere consapevolezza del nostro posto nel mondo. Per questo merita un ruolo di primo piano nelle scuole di ogni ordine e grado. » Da Micromega : Almanacco della scuola 2019

Condividi ogni parola dell’articolo, ma devo confessare che avevo più volte iniziato a leggerlo, ma poi abbandonato, perché non riuscivo dalle prime righe a comprendere bene il suo tragitto lineare. Ne percepivo ambiguità e ne lasciavo la lettura. C’è voluta l’ennesima insulsa proposta di una sinistra ormai avvolta dall’abbraccio mortifero del neoliberismo, quella dell’obbligo scolastico a tre anni, per farmi tornare a rileggerlo d’un fiato, e trovarne tutta la sua forza.

Ti riferisci all‘articolo su Comune o a quello di Micromega?