Sembrano trascorsi molti anni ma era solo il maggio del 2020: 25 milioni di persone, in centinia di città, davano vita a quella che il sociologo William I. Robinson definisce la più grande protesta di massa nella storia degli Stati Uniti. Grandi rivolte e sollevazioni andavano infiammando intanto altri Paesi, come il Cile, l’Ecuador, la Colombia… Si calcola che poco prima della pandemia siano state più di 100 le grandi proteste che, per esempio, hanno fatto cadere ben 30 governi. Solo la persistenza di una miope prospettiva eurocentrica, la colossale occupazione dell’intero spazio mediatico da parte della pandemia e, oggi, dell’invasione russa su un suolo considerato più vicino di quello libico, possono farci percepire questi anni come privi di grandi esplosioni della protesta. Eppure la protesta, in quanto forma di lotta, ha i suoi grandi limiti. Naturalmente, Raúl Zibechi non ci invita a prenderli in esame perché l’opposizione deve fare anche proposte costruttive, per un malinteso senso di responsabilità della governance. Tutt’altro. Il suo invito non è certo rivolto alla moderazione ma alla costruzione di mondi nuovi e dell’autonomia da Stati e governi esistenti. Le proteste, il grido, sono una forma di lotta essenziale e indispensabile ma i governi e i poteri di cui essi sono al servizio hanno imparato non solo a reprimere con maggior violenza ma, laddove sia necessario, a misurarsi in modo efficace e sofisticato con la protesta, ad approfittare con astuzia delle sue inevitabili usure e fragilità. Per esempio, della dipendenza dai tempi e dalle agende altrui, ma soprattutto della dipendenza dai media, che ne impongono le banalizzazioni insite in forme spettacolari tutte rivolte all’esterno e mai alla crescita e alla discussione interna e in profondità nei movimenti. A questo sarebbe forse utile ri-cominciare a pensare

Con la consueta lucidità, William I. Robinson[1] si chiede se sarà un’ondata mondiale di proteste e mobilitazioni di massa a far fronte al capitalismo globale. In effetti, dalla crisi del 2008 c’è stata una catena infinita di proteste e rivolte popolari.

Robinson ricorda che negli anni precedenti alla pandemia ci sono state più di 100 grandi proteste che hanno fatto cadere ben 30 governi. Cita la gigantesca mobilitazione negli Stati Uniti a seguito dell’omicidio di George Floyd, nel maggio 2020, che definisce come “una sollevazione antirazzista che ha portato più di 25 milioni di persone, per lo più giovani, nelle strade di centinaia di città in tutto il paese, la più grande protesta di massa nella storia degli Stati Uniti”.

In America Latina le sollevazioni e le rivolte in Ecuador, Cile, Nicaragua e, soprattutto, Colombia, hanno avuto estensione, durata e profondità che raramente si ricordano nel continente. La protesta colombiana ha paralizzato il paese per tre mesi, ha mostrato livelli impressionanti di creatività popolare (come i 25 punti di resistenza a Cali) e forme di articolazione del tutto inedite tra popoli, nelle strade, fra la gente che sta in basso.

Robinson ricorda che le classi dominanti riuscirono a far regredire il ciclo di mobilitazioni della fine degli anni Sessanta e dei primi Settanta “attraverso la globalizzazione capitalista e la controrivoluzione neoliberista”. Questo, per la verità, è accaduto nel nord, perché nel sud del mondo lo hanno fatto a suon di pallottole e massacri.

Verso la fine del suo articolo, si domanda “come tradurre la rivolta di massa in un progetto che possa sfidare il potere del capitale globale“. La domanda è valida. In primo luogo, perché non lo sappiamo, perché i governi sorti dopo grandi rivolte non hanno fatto altro che approfondire il capitalismo e promuovere la disorganizzazione dei settori popolari.

Anche se partecipiamo a grandi mobilitazioni e rivolte, che sono parte della cultura politica della protesta, è necessario comprenderne i limiti come strumenti per trasformare il mondo. Non li abbandoneremo certo, ma dobbiamo imparare ad andare oltre per essere capaci di costruire il nuovo e difenderlo.

Tra i limiti che trovo ce ne sono diversi che vorrei mettere in discussione.

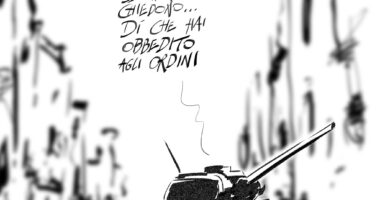

Il primo è che i governi hanno imparato a gestire la protesta, attraverso un ventaglio di interventi che vanno dalla repressione alle concessioni parziali per ricomporre la situazione. Da due secoli ormai, la protesta è diventata abituale, così le classi dominanti e le formazioni di governo non la temono più come una volta, ma soprattutto sanno vedere in essa un’opportunità per ottenere legittimità.

Quelli che stanno in alto sanno che il momento chiave è il riflusso, quando i fuochi della mobilitazione si vanno spegnendo e la tendenza a tornare al quotidiano guadagna forza. Per i manifestanti, la smobilitazione è un momento delicato, in quanto può significare una retrocessione se non sono stati in grado di costruire organizzazioni solide e durature.

Il secondo limite deriva dalla banalizzazione della protesta per la sua trasformazione in spettacolo. Alcuni settori cercano attraverso questo meccanismo di avere impatto sull’opinione pubblica, al punto che lo spettacolo è diventato un nuovo repertorio dell’azione collettiva. La dipendenza dai media è uno dei peggiori aspetti di questa deriva.

Il terzo limite riguarda il fatto che i manifestanti di solito non trovano spazi e tempi per discutere di ciò che è stato ottenuto nella protesta, per valutare come continuare, quali errori sono stati commessi e quali risultati sono stati raggiunti. La cosa più grave è che questa “valutazione” viene spesso effettuata dai media o dagli accademici, che non fanno parte dei movimenti.

Il quarto limite che trovo è che le proteste sono necessariamente sporadiche e occasionali. Nessun soggetto collettivo può stare sempre nelle strade, perché il logoramento è enorme. Di conseguenza, i momenti dell’emersione della lotta devono essere scelti con cura, come stanno facendo i popoli originari che danno il via alle proteste solo quando credono che sia giunto il momento opportuno.

Ci deve essere un equilibrio tra l’attività verso fuori e quella verso dentro, tra la mobilitazione esterna e quella interna, sapendo che quest’ultima è fondamentale per sostenersi come popoli, per dare continuità alla vita e per affermarsi come soggetti diversi. È nei momenti in cui ci ritiriamo nel nostro mondo interno che affermiamo le nostre caratteristiche anticapitaliste.

Infine, l’autonomia non si costruisce durante le proteste, ma prima, durante e dopo di esse. Soprattutto prima. La protesta non deve essere qualcosa di meramente reattivo, perché in questo modo l’iniziativa è sempre al di fuori del movimento. L’autonomia richiede un lungo processo di lavoro interno ed esige una tensione quotidiana per tenerla in piedi.

Dobbiamo darci, come movimenti e come collettivi, dei tempi per la discussione, perché non riprodurre il sistema richiede che si lavori intensamente, senza spontaneismo, superando le inerzie per continuare a crescere.

Fonte: “Los límites de la protesta como forma de lucha”, in La Jornada, 20/05/2022.

Traduzione a cura di Camminardomandando.

[1] William I. Robinson è docente di sociologia presso l’Università della California, Santa Barbara. Il suo lavoro si concentra sull’economia politica, la globalizzazione, l’America Latina e il materialismo storico. Partecipa alla Missione parlamentare internazionale e della società civile per indagare sulla transizione politica in Iraq (da Wikipedia)

Ricordiamo di come hanno assorbito il ‘68 e lo hanno rigirato a favore del potere anche con riforme-contentini ad hoc. Dell’educazione per esempio.

Finalmente leggo qualcosa che può dare un innesco a una inversione di tendenza. L’ho già scritto alcune volte, se esaminiamo il quadro politico italiano in relazione al gradimento di questo governo, alla possibilità di recuperare una larga fetta di astensionismo, che è prevalentemente di sinistra, al futuro di debiti che ci aspetta, ai livelli intollerabili di repressione, all’arretramento culturale di questa classe politica, al ritorno a pratiche produttive contrarie ai bisogni del pianeta, alla assoluta mancanza di ascolto delle esigenze di tutte le classi di lavoratrici e lavoratori, all’urgenza di una redistribuzione della ricchezza, di una sanità improntata alla prevenzione; se ci soffermiamo a guardarci intorno per scoprire le migliaia di associazioni, di movimenti, di collettivi, sindacati di base, di gruppi e, finalmente, di molti intellettuali che tentano vanamente di costruire un fronte di resistenza unico, possiamo intravedere quanto sia ampio il palcoscenico di soggetti pronti a prendere il testimone. E’ il momento propizio per costruire un’alternativa di governo. Il prossimo parlamento avrà meno senatori e deputati per cui, a mio parere, vi saranno più probabilità di avere dei rappresentanti. Occorre partire adesso! Mettere al primo posto un programma di base ampiamente condivisibile, la priorità deve essere quella di cacciare questa classe politica invisa alla maggior parte degli italiani. La loro divisione deve essere la nostra forza. Non dobbiamo perdere questa congiuntura perché potrebbe non ripetersi in futuro.