di Lea Melandri*

Che senso ha parlare del corpo in termini di “proprietà”, “avere il corpo”, “appropriarsi del corpo”, quando in realtà siamo corpo, corpo pensante? Che cosa cambia nel momento in cui prendiamo coscienza che il corpo non è neutro, che è sessuato, e che sulla diversità biologica del maschio e della femmina la storia – in quanto storia di una comunità di soli uomini – ha costruito il più duraturo dei rapporti di potere: divisione dei ruoli sessuali, esclusione delle donne dalla vita pubblica, identificazione della donna con il corpo, la natura?

Quando il femminismo ha parlato di “corpo politico”, non intendeva riferirsi a leggi, questioni etiche, anche se poi battaglie di questo tipo ci sono state (divorzio, aborto, diritto di famiglia)-, ma riportare la persona, il corpo, la sessualità, la vita affettiva, i legami famigliari, dentro la storia, la cultura, la politica, dove sono sempre stati. Il femminismo rappresentò allora il sintomo della crisi della politica – come politica separata dalla vita, “mutilata” di una parte essenziale dell’umano, anche quando parlava di rivoluzione, nascita di una società alternativa -, e, al medesimo tempo, l’embrione di un suo ripensamento. Oggi questa crisi è evidente, ma, al posto di una politica della vita, reinvenzione dello spazio pubblico, come ci auguravamo, si è fatta strada l’antipolitica.

Che cosa vuol dire avere, possedere, appropriarsi del proprio corpo? Perché non diciamo invece essere corpo, corpo pensante? Quanto ha influito su questo aspetto oggettivato, proprietario, del corpo la scissione originaria tra corpo e linguaggio, e quella che vi è andata confusa tra maschile e femminile?

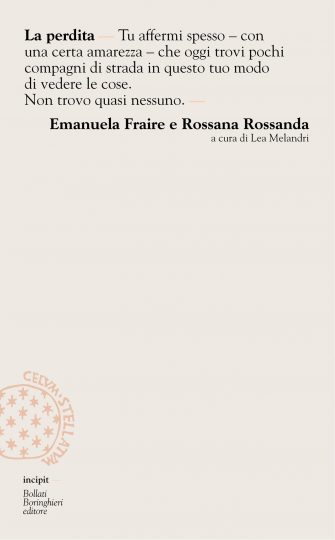

Nel libro, La perdita (Bollati Boringhieri, Torino 2008), Rossana Rossanda scrive:

Nel libro, La perdita (Bollati Boringhieri, Torino 2008), Rossana Rossanda scrive:

Sappiamo di “essere” il nostro corpo, ma pensiamo di “averlo”, come se la coscienza avesse un altro ordine di esistenza, stesse nel corpo come in una casa, lumaca nel guscio. Dirci: il corpo è la prima casa che ho e il corpo sono io, non fa esattamente lo stesso. Essere e avere non sono lo stesso.

“Riappropriazione” del corpo in tutti i suoi aspetti – dal biologico alla vita psichica e intellettuale – significò, per il femminismo anni Settanta, partire dalla storia personale, dal vissuto, dalla narrazione di sé, per esplorare tutto ciò che la subordinazione al dominio maschile, alla sua visione del mondo, aveva comportato, come interiorizzazione di modelli, cancellazione di un sentire proprio.

Non si è parlato allora quasi mai di “differenza” femminile, ma di “inesistenza” con riferimento agli effetti della “violenza invisibile” o simbolica, che ha portato le donne a incorporare la visione del mondo del sesso dominante, a parlare la stessa lingua, a confondere l’amore con la violenza, a mettere in atto adattamenti, assimilazione, dolorose resistenze.

ARTICOLI CORRELATI

In un passaggio del libro Smarririsi in pensieri lunari, Agnese Seranis (Graus editore, Napoli 2007) sintetizza molto bene quello che è stato il “viaggio” intrapreso allora come scoperta, riappropriazione di un “sé” sottratto alla “naturalizzazione”, ma anche al confinamento in un “genere”:

In un passaggio del libro Smarririsi in pensieri lunari, Agnese Seranis (Graus editore, Napoli 2007) sintetizza molto bene quello che è stato il “viaggio” intrapreso allora come scoperta, riappropriazione di un “sé” sottratto alla “naturalizzazione”, ma anche al confinamento in un “genere”:

“In ogni luogo io mi scoprivo inesistente che non ero che l’ombra dei loro desideri o dei loro bisogni mentre io volevo essere io volevo conoscere volevo tenere nelle mani ciò che ero magari per offrirlo per scambiarlo è solo questo che desideravo donare alla pari ciò che effettivamente ero io mentre sino ad oggi mi sembrava di non donare nulla se non il mio corpo a cui essi davano pensieri a cui essi prestavano immagini. Io l’avevo capito che essi volevano solo dialogare con se stessi o con un’altra inventata da loro stessi ché non inquietasse che non proponesse una lettura diversa della vita….”.

Il femminismo – e prima ancora il movimento non autoritario nella scuola – sono stati un inizio di “biopolitica affermativa”, una politica che voleva “andare alle radici dell’umano”, mettere in gioco il corpo, e quindi l’intera vita, interrogare l’esperienza, vedere la soggettività come corpo pensante, sessuato, plurale – fuori dalla figura astratta del cittadino -, capace di riconoscersi nella sua singolarità e in ciò che lo accomuna agli altri, consapevole che solo avanzando verso strati profondi di noi stessi si può accedere a un orizzonte più generale. Voleva dire uscire da tante rovinose contrapposizioni, tra particolare e universale, necessità e libertà, individuo e collettività, che, costruite come poli complementari, portano fatalmente agli accorpamenti che sono oggi sotto i nostri occhi e che chiamiamo genericamente “antipolitica”.

Lascia un commento