Perfino alla conferenza di Glasgow parlano di apocalisse climatica eppure non cambia nulla. Secondo Paolo Cacciari i motivi principali dell’inerzia e dell’ignavia dei principali governi del mondo sono due: «Da una parte la capacità delle lobby dell’industria dei fossili è ancora fortissima. Dall’altra la classe politica dirigente ha una paura matta di compiere scelte che potrebbero apparire “impopolari”. Preferiscono rischiare le catastrofi piuttosto che chiedere al loro elettorato di ridurre l’uso di aerei e crociere low cost, suv a diesel, il consumo di hamburger, vestiti e scarpe d’importazione, smartphone e altre cianfrusaglie inutili e dannose. Soprattutto non sanno come fare a continuare a “far girare” l’economia senza incrementare il volume e la velocità delle produzioni di merci… Ma è esattamente questa la sfida che i paesi industrializzati devono affrontare. Per farlo serve un “cambio di paradigma”, come si suol dire. Una riconsiderazione in radice delle teorie e delle pratiche economiche…»

Foto di Acmos

Siamo stati abituati a pensare che l’economia sia solo una e che sia anche l’unica modalità d’azione possibile per soddisfare i nostri bisogni. L’economia viene presentata come la disciplina (scientifica e pratica) che ci addestra ad “ottenere di più con meno”. Si dice che un sistema economico è efficiente quando massimizza i risultati con il minimo dispendio di energie fisiche. Tutto giusto, razionale e convincente. A patto però di chiarire bene e preliminarmente il contenuto dei termini dell’equazione. Quali sono i risultati che si vogliono raggiungere? Ovvero, quali sono i bisogni che si intendono soddisfare e a beneficio di chi? E poi: quali sono i mezzi che si intendono utilizzare? Quali le forze che si vogliono mobilitare?

Ad esempio, la nostra Costituzione afferma che l’“iniziativa economica” – quant’anche svolta in forma “privata” – “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” (Art. 41). La stessa proprietà privata è legittimata limitatamente allo scopo di “assicurarne la funzione sociale” (Art.42). Produrre, disporre, possedere, arricchire … non sono azioni per sé stesse e in assoluto benefiche. Dipende da cosa, come, quanto viene generato e a beneficio di chi. L’attività economica deve essere orientata ad un fine superiore, collettivamente stabilito e condiviso. L’efficienza economica non basta a garantire un effettivo e completo benessere sociale. Peggio – come vedremo fra poco – quando si perdono di vista gli obiettivi sociali dell’agire economico può accadere il contrario: l’efficienza produttiva può minare le condizioni di vita delle persone e persino la rigenerazione della vita sulla Terra.

Il sistema economico dovrebbe garantire a tutti e a tutte non solo un flusso monetario minimo tale da assicurare la sopravvivenza di ogni individuo (la riproducibilità della“nuda vita”), ma anche un pieno benessere esistenziale. Gli scopi di un buon sistema socio-economico li si misurano non solo e tanto con il Pil (il valore monetario delle merci scambiate sui mercati), ma con molti alti parametri e altri indicatori di risultati, come quelli individuati dal BES (Benessere equo e solidale, 152 indicatori che l’Istat monitora) e, a livello planetario, dagli Obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU (Sustainable Development Goals – SDGs, 2015). Ambiente salubre, salute psicofisica, cibo sano, istruzione, lavoro degno e tempi di vita, relazioni di comunità, sicurezza, accesso ai servizi della pubblica amministrazione, informazione e partecipazione democratica alle decisioni di interesse comune … (Sono 169 i target dei 17 principali SDG).

L’errore dell’economia politica oggi prevalente – di stampo capitalista neoliberista ed anche di quella sociale di mercato, detta ordoliberale – è pensare che tutti questi giusti obiettivi siano raggiungibili solo attraverso un aumento dello sforzo produttivo, un costante incremento del volume delle merci immesse sul mercato e quindi del loro rendimento in termini di valore aggiunto monetario. In tal modo viene stabilita la subordinazione del complesso degli obiettivi del benessere umano alla crescita permanente, indefinita e iperbolica della megamacchia produttiva industriale.

In soldoni, si dice: per affrontare i problemi della lotta alla povertà, così come quelli del degrado dell’ambiente naturale, è necessario investire molte risorse economiche. Quindi, è necessario creare più denaro, allargare e allungare le catene di produzione del valore, espandere i mercati in ogni direzione, mettere al lavoro ogni attività umana e a profitto ogni cosa, ogni bisogno, ogni sentimento, ogni seme, ogni genoma, ogni soffio della vita. L’apporto umano viene classificato come “capitale umano”, quello naturale come “servizi ecosistemici” generati dal “capitale naturale” e il loro valore viene contabilizzato in moneta corrente. Le istituzioni pubbliche politiche – si dice conseguentemente – se vogliono contribuire a raggiungere l’ “interesse generale”, devono favorire il processo di progressiva mercatizzazione delle relazioni umane e di mercificazione delle “risorse” ambientali. Le parole d’ordine usate nel discorso politico corrente sono semplificazione/liberalizzazione, concorrenza/privatizzazione, investimenti/innovazioni tecnologiche. In nome della crescita economica – assunta a paradigma sociale totalizzante, “religione civile” – alle imprese produttive è consentito ogni mezzo utile allo scopo di incrementare la spirale espansiva profitti-accomulazione-investimenti.

I frutti dell’economia

Dopo alcuni secoli di applicazione di tale teoria socioeconomica le conseguenze disastrose sono particolarmente evidenti (effetto retroattivo “boomerang”) sia sul versante sociale che su quello ambientale: crescita delle povertà assolute e relative (diseguaglianze), peggioramento delle condizioni di lavoro, da una parte, spoliazione ed erosione irreversibile delle risorse naturali, dall’altra. Ogni appello lanciato da cinquant’anni a questa parte dagli organismi internazionali dell’Onu per integrare, conciliare, contemperare le funzioni economiche con gli obiettivi sociali e ambientali è miseramente fallito. Non è bastato spacciare la crescita (growth) per sviluppo (development) e nemmeno ingentilirla aggettivandola in vario modo: sostenibile, duratura, verde, inclusiva, ecc. ecc.

L’economista inglese Kate Raworth ha elaborato una rappresentazione sintetica particolarmente efficace del concetto di compatibilità: lo spazio operativo “giusto e sicuro” dell’azione umana è circoscritto nel perimetro di una ciambella il cui limite interno è dato dalle condizioni economiche minime socialmente accettabili, mentre la corona circolare esterna è costituita dal tetto dei limiti bio-geo-fisici della sostenibilità ecologica del pianeta. Il guaio è che questi limiti sono stati sfondati in più punti sia all’interno che all’esterno.

Fermiamoci a considerare i dati ambientali. La rappresentazione più nota e semplice (usta anche dalla Raworth) della capacità del sistema terrestre di sopportare la pressione antropica (basata su nove parametri) è stata elaborata dal gruppo di ricercatori di Stoccolma guidato da Rockstrom: “Planetary Boundaries” (A safe operating space for humanity, Nature, 2009).

Come si può notare il cambiamento climatico non è valutato peggio di altri indicatori. I paleontologi ci dicono invece che la perdita di biodiversità è completamente fuori controllo (paragonabile al fenomeno che portò 65 milioni di anni fa all’estinzione dei dinosauri, l’ultima, la 5° “grande estinzione di massa” delle forme di vita animale sul pianeta). Così come drammatica appare la perdita di fertilità dei suoli a causa della rottura dei cicli di fissazione dell’azoto e del fosforo. Per altri indicatori, quali l’inquinamento atmosferico e gli inquinanti chimici (pensiamo al rilascio di sostanze tossiche delle plastiche dissolte negli oceani) i dati non sono ancora abbastanza sistematizzati per stabilire se abbiamo o no superato punti di non ritorno. Anche la resilienza degli ecosistemi ha un limite!

In definitiva la nostra era geologia, che molti vorrebbero ribattezzare in Antropocene (per indicare la potenza trasformatrice geofisica raggiunta dall’umanità grazie agli strumenti tecnologici), è mortifera, caratterizzata dalla distruzione deliberata delle strutture vitali e funzionali del pianeta (geocidio), dall’uccisione dei sistemi viventi (biocidio), dalla distruzione sistematica dell’ambiente naturale (ecocidio). Come ebbe a dire papa Bergoglio – e non è una metafora – “Questa economia uccide”.

Il più evidente, primario riscontro dell’insostenibilità ecologica dell’economia di mercato oggi dominate in quasi tutto il mondo ci viene dai dati sul “consumo” di materia. Il Material Flow Acccounts misura il metabolismo del sistema economico, ovvero, i flussi di materiali che attraversano il sistema economico; i prelievi, lo stoccaggio e le restituzioni (emissioni, rilasci, residui). Calcolando anche le modestissime e temporanee quote dei riusi e del riciclaggio, si giunge alla conclusione che non è in vista alcun scostamento importate tra la curva dei prelievi di materie e la crescita del valore monetario delle merci immesse sul mercato (decoupling). Ogni euro che viene creato si trascina con sé un pezzetto di natura. L’indice della “densità materiale del Pil” (misurato in peso di materiali utilizzati per euro ricavati), secondo i dati dell’Istat (Rapporto: Economia e ambiente, una lettura integrata, 2021) si attesta su 2 euro per chilogrammo in Europa. Vale a dire che per contabilizzare un miliardo di euro il sistema economico, in Italia, per esempio, ha bisogno di dissipare 283 tonnellate di materiali grezzi. E le stime sulle previsioni non sono confortanti…

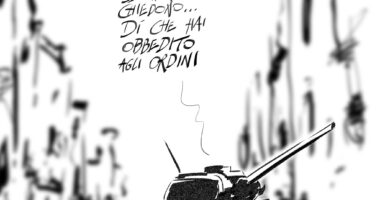

Buffo pensare che sino a ieri queste considerazioni venivano apostrofate come esagerate e gli ambientalisti venivano tacciati di catastrofismo. Ora, nella ultima conferenza di Glasgow, il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha detto che: “Siamo sulla buona strada per una catastrofe”. Dal canto suo il conservatore Boris Johnson ha rilanciato: “L’apocalisse climatica è ormai vicina”. Lascio a voi decidere se ci troviamo di fronte a un ravvedimento sincero o ad un cinico opportunismo. Rimane il fatto che di fronte alla crisi ecologica (così come a quelle sociale) i sedicenti potenti della terra (l’ultima prova l’abbiamo avuta con il G20 italiano, leggi anche E allora il G20? Nicoletta Dentico) non diano risposte adeguate, consistenti e urgenti come sarebbe necessario.

Perché non cambia nulla?

Allora la domanda che ci dobbiamo porre è perché – nonostante le evidenze scientifiche (vedi il susseguirsi dei rapporti dell’Ipcc sempre più allarmanti, così come quelli delle altre agenzie dell’Onu che monitorano lo stato dell’ambiente naturale), gli accorati appelli delle maggiori autorità morali (vedi papa Francesco), le proteste dei giovani preoccupati per il proprio futuro (vedi la straordinaria voce di Greta Tumberg) – nulla stia realmente cambiando nei meccanismi strutturali fondamentali che regolano l’economia mondiale.

A mio avviso i motivi principali dell’inerzia e dell’ignavia dei principali governi del mondo sono duplici. Da una parte la capacità delle lobby dell’industria dei fossili (giacimenti ancora da sfruttare, oleodotti e gasdotti da ammortizzare, raffinerie, rigasificatori, navi, ecc.) è ancora fortissima. Dall’altra la classe politica dirigente ha una paura matta di compiere scelte che potrebbero apparire “impopolari”. Preferiscono rischiare le catastrofi (climatica, pandemica, alimentare, migratoria, ecc.) piuttosto che chiedere al loro elettorato di ridurre l’uso di aerei e crociere low cost, suv a diesel, il consumo di hamburger, vestiti e scarpe d’importazione, smartphone e altre cianfrusaglie inutili e dannose. Soprattutto non sanno come fare a continuare a “far girare” l’economia senza incrementare il volume e la velocità delle produzioni di merci. In questo atteggiamento c’è l’unanimità delle forze politiche di destra e di sinistra e dei sindacati. Non si sa come immaginare una società che non riesca ad incrementare costantemente produzioni e consumi. Per costoro un’economia “stazionaria” o persino in “decrescita” è semplicemente inconcepibile. Ma è esattamente questa la sfida che i paesi industrializzati devono affrontare. Per farlo serve un “cambio di paradigma”, come si suol dire. Una riconsiderazione in radice delle teorie e delle pratiche economiche. Un cambio di modello, come quello che ci suggeriscono le stesse agenzie europee, che rimetta al loro posto le cose secondo un ordine di importanza sostanziale, logico ed etico.

Gli stessi obiettivi della Agenda per lo sviluppo sostenibile dell’Onu verrebbero così sistemati secondo una gerarchia che pone alla base di tutto gli obiettivi della conservazione della Biosfera.

Nulla di nuovo, in realtà. Già negli anni Novanta economiste ecofemministe avevano bene ricordato la dipendenza di ogni forma economica dalla natura elaborando rappresentazioni alquanto dissacranti ed ironiche del capitalismo patriarcale, coloniale, specista. Il Pil sarebbe solo la glassa spalmata sulla superficie della torta i cui strati sostanziosi sono invece costituiti dalle risorse naturali, dalle relazioni e dagli scambi informali comunitari, dall’economia familiare e dall’economia pubblica non profit.

L’economia di mercato è solo l’ultima, la più periferica delle forme di economia che contano. È necessario rivalutare tutte le altre forme di economia fuori e oltre il mercato.

La Rete intercontinentale per la promozione dell’economia sociale solidale (Ripess) ha elaborato una visione globale dell’economia come esplicita alternativa al capitalismo e ai sistemi economici autoritari controllati dallo Stato. La ESS desidera trasformare il sistema sociale ed economico nel suo complesso, che comprende i settori pubblici e quelli privati, così come il terzo settore. L’economia sociale e solidale a ESS è un approccio etico basato sui principi della priorità del benessere delle popolazioni e del pianeta nei confronti dei profitti.

Le esperienze di economie altre, trasformative sono una galassia anche in Italia. Reti e campagne di convergenza tentano di superare la dispersione. La RIES (rete italiana dell’economia solidale) è una di queste. Cataloghi e anagrafe formali non ce ne sono, ma riviste (Terra Nuova, Altreconomia), siti (www.comune-info.net) e qualche volume (tra cui il mio 101 Piccole rivoluzioni) possono offrire delle buone tracce.

Intervento (titolo originale Un’altra economia: ecologicamente sostenibile e socialmente desiderabile) di Paolo Cacciari al seminario “Ripensare lo sviluppo tra continuità e discontinuità. Ritrovare l’equilibrio con la biosfera” del 5 novembre 2021, nell’ambito del Corso di Formazione Interdisciplinare: “Sviluppo Sostenibile: la transizione culturale, ecologica e digitale”, organizzato da Scienze politiche e sociologia della comunicazione dell’Università La Sapienza di Roma (coordinatore Bruno Mazzara).

Un grazie, come sempre, a Comune-info e a Paolo Cacciari per la chiarezza della sua analisi.

Semplicemente inadeguati. Degli autentici dinosauri che non sanno che pesci prendere. A loro abbiamo delegato la gestione di una transizione epocale. Inadeguati è fossili pure loro.

L’errore è proprio nel DELEGARE.

Se il Problema è che il Mercato, dove fra il capitale e il lavoro fatalmente domina il capitale e la sua conseguente finanziarizzazione e mondializzazione, la soluzione (in due tappe) del problema è banale:

– portare il circuito economico “produzione-consumo” delle diverse collettivita’, per quanto possibile… fuori dal Mercato (è alquanto banale).

Il che significa (e questo è, curiosamente, meno banale) che le diverse collettività (private, quali famiglie o mutue, o pubbliche, comunali, regionali e nazionali) devono “auto-produrre”.

In economia vige il DUALISMO: produzione per terzi (Eteronomia) o produzione per sé (Autonomia)… terzium non datur.

Peccato che oggi le collettività, sia pubbliche che private, deleghino a terzi, rispettivamente privatizzando quanto possibile e acquistando quasi tutto sul mercato.

L’auto-produzione, a seguito di una incredibile pressione finanziario/mediatica (al servizio della precedente) è stata buttata nella pattumiera.

Ergo: occorre urgentemente ripescarla e diffonderla con le Modalità che più si addicono alle varie tipologie di beni e servizi.

Due esempi estremi in termini di assurdità :

– auto-produrre pane a livello nazionale e

– auto-produce biciclette a livello famigliare.

Mentre l’inverso può avere un suo senso.

Anche se c’è di meglio:

– auto-produrre pane a livello multi-famigliare (Mutua)

– produrre biciclette a livello nazionale.

Purtroppo tali semplificazioni vanno interpretate come tali.

Bisognerebbe far rientrare nel nostro orizzonte esistenziale il concetto di “limite”, che però equivale a frustrazione o, come si diceva una volta, a sacrificio. Rinunciare ad un bene attuale per uno futuro, o comunque maggiore. È il contrario del “tutto e subito” , paradigma del consumismo che ha affascinato le masse. Niente limiti, inseguo il mio benessere, compro a rate, o a basso costo, non rinuncio a nulla. In realtà questo modello economico-antropologico ha prezzi altissimi, è sotto gli occhi di tutti, ma convincere le persone a rinunciare a questo abbaglio narcisistico infantile per entrare in un’ottica di responsabilità la vedo veramente dura.

Già anche noi a scuola parliamo di inquinamento e di disastri ambientali poniamo la fiducia nel… cambio di paradigma.

Occorre passare, per quanto possibile e ragionevole, dal Paradigma dell’Eteronomia o produzione per terzi consumatori (essenzialmente Mercato), a quello dell’Autonomia ( cioè produzione per sé, o “auto-produzione” … che non è solo quella domestica ma comprende anche quella delle Mutue e anche quella pubblica (servizi collettivi, indivisibili, come ad esempio la Difesa, erogati a prezzo zero e finanziati attraverso il fisco).

Tutto qui… ma saperlo!

E metterlo in pratica: sotto questo importante aspetto è chiaro che si dovrà iniziare dall’auto-produzione privata, alla portata della societa civile (Mutue) il che produce il consenso per una azione politica necessaria all’auto-produzione pubblica di beni e servizi strategici oggi in mano privata (multinazionali orientate al solo profitto realizzato anche a danno della società e dell’ambiente) .

Su questo Kim Stanley Robinson nel suo romanzo sulla crisi climatica ha ragione: siamo prigionieri del “breve termine”.

Molto interessante e dettagliato. Grazie.

Già, capitalisti “ignoranti e paurosi”.

Poiché chi controlla il denaro (mediante il sistema bancario) controlla il mondo, per cambiare paradigma è necessario sostituire il sistema bancario con un nuovo sistema di credito per dare denaro sulla fiducia e senza interesse a chi ne ha bisogno per vivere e/o lavorare e produrre per soddisfare i bisogni essenziali di tutti nel rispetto dei limiti della natura. È possibile con http://www.ekabank.org.

Qualcuno ha scritto che ” la tirannia è il migliore dei governi ma ….diventa il peggiore se il tiranno è corrotto”. Fino a quando saremo governati da politici che si preoccupano delle prossime elezioni e non delle generazioni future non vedo scampo

Grazie Paolo per il contributo importante e come sempre documentato. Come sai, io ho un tarlo: quali sono le istituzioni che possono sostenere il diverso concetto di benessere e di economia che prospetta la galssia di movimenti ed esperienze? e quali processi politici da attivare? mi rendo conto che in questo momento è arduo affrontare questi temi e che non compete a te nei suoi aspetti più specialistici.Forse sarebbe utile attivare una collaborazione con uno o più esperti in quel campo. Sarebbe bello vedere direttamente collegate le due cose, magari in articoli a quattro mani. Un abraccio.

tutto giusto tutto vero….Ma NOI siamo disposti a cambiare le nostre abitudini di Vita?? A cosa siamo disposti a rinunciare??

In sintesi: la civiltà industriale è un modello fallito perchè è incompatibile con il funzionamento (o la Vita) del Sistema Terrestre: ne altera e disarticola i cicli vitali. L’unica definizione di sostenibilità che non sia palesemente antropocentrica (e quindi assurda) è: Un processo è sostenibile se non altera il funzionamento del Sistema più grande di cui fa parte. Quasi nessun processo della civiltà industriale risponde a questa definizione.

Inoltre, la spaventosa sovrappopolazione che affligge i Pianeta rende impossibile qualunque tentativo di ottenere una transizione “dolce” verso nuovi modelli. Come ha velatamente lasciato intendere il Segretario Generale dell’ONU, è già troppo tardi.

Ormai ci “penserà” il sistema immunitario della Terra: sta già cominciando.

… eppure io continuo a pensare che siamo proprio di fronte ad una svolta epocale. la 2^rivoluzione Copernicana: al centro non c’è la persona ( che preferisco a uomo ) ma la natura. quindi da una cultura antropocentrica ad una naturo-bio centrica. dove x es si favorisce più crescita immateriale e meno crescita materiale ( che favorisce meno inquinamento). Penso alla decrescita felice di S Latouche. se nel mondo si produce molto di più di quello che ci serve ( e qui si apre un altro capitolo “infinito” nello stabilire cosa ci serve. me la cavo dicendo x es più Cultura, cioè piu crescita immateriale) vuol dire che potremmo lavorare meno e lavorare tutti. abbandonare progressivamente e con intelligenza la produzione del superfluo dannoso e inutile. Avere più tempo x Comunicare e acquisire saperi con la convivialità ( di I. Illich) .Insomma si aprirebbero le porte x realizzare LA GRANDE OCCASIONE. più socialità, più tempo liberato x saperne di più, x pretendere x es che la carne che mangiamo debba provenire da allevamenti a pascolo libero. E’ migliore e non inquina come quella che proviene da allevamenti intensivi. E rispetta l’animale. Gli indiani d’America chiedevano scusa al bisonte abbattuto. Prelevavano dall’ambiente la dose che serviva loro. ovviamente sono sempre le persone i produttori di Culture naturo bio centriche. però con una prospettiva diversa.

L’articolo finisce con la citazione del libro sulle 101 piccole rivoluzioni.

Ognuno di noi, sensibile al problema, fa le sue piccole rivoluzioni. Capita, però, di assistere a sprechi inutili che non portano giovamenti alla collettività eppure si continuano a fare.

Un esempio:

Dall’inizio dell’anno scolastico il treno Roma Ostia si ferma a Lido Centro e il trasporto dalla stazione di Lido Centro a quella di Cristoforo Colombo è assicurato da autobus (della ditta Troiani). Il servizio è eccellente: ogni tre minuti partono due autobus contemporaneamente da ciascun capolinea. Il servizio è meglio del treno proprio per questa frequenza.

Ma è molto sovradimensionato. Vedo passare continuamente autobus quasi sempre vuoti.

Vorrei segnalare la questione a chi potrebbe fare qualcosa per ridurre questo spreco, ma non so come fare

Ho scritto al direttore dell’ATAC, a Striscia la notizia, ma senza alcun riscontro

Debbo dire, leggendo Paolo e poi la sequenza degli interventi a commento, che a fronte di una fila immensa di cigni neri che ormai dimostrano la follia autodistruttiva del paradigma della crescita, i fautori di ipotesi o di buone pratiche alternative si muovono a 360 gradi, come volonterosa armata Brancaleone.

Se non troveremo il modo di convergere verso un progetto politico, valido a tutte le scale territoriali, continueremo ad essere Cassandre inascoltate dalla stragrande maggioranza delle persone, ossia dagli attori da cui dipende la realizzabilità del salto di paradigma.

Fra i vari commenti, quello che mi sembra tenti di avanzare una proposta di avvio di dibattito avente valenza politica è Edoardo Nannetti, con il suo “tarlo”: “quali sono le istituzioni che possono sostenere il diverso concetto di benessere e di economia che prospetta la galassia di movimenti ed esperienze? e quali processi politici da attivare?”

Qui mi fermo, sperando si possa costituire un’agorà interessata ad aprire un percorso di elaborazione, a partire dal quesito posto da Edoardo.

Bene, proviamoci. Chi convoca l’agorà?

Grazie a tutte e a tutti per le critiche e i suggerimenti.

Paolo

Anch’io nel mio piccolo ringrazio Paolo per questo importante contributo.

Suggerisco di pubblicarlo anche altrove, così da raggiungere una sua più ampia diffusione.