“Undici Storie di Resistenza” è un libro che si inizia a leggere e si smette solo quando si chiude la quarta di copertina. Un testo pieno di informazioni, di emozioni, e di vita. Della vita di chi l’ha scritto e di chi ha voluto condividere la sua storia con lui. Murat Cinar, l’autore, è nato a Istanbul il 30 aprile del 1981, ‘evitando così che suo padre prendesse parte alle manifestazioni clandestine del 1 maggio’

Murat vive in Italia, a Torino, dalla fine dell’università. Le storie che ha scelto di raccontare parlano di altre persone che hanno dovuto abbandonare casa loro, le famiglie, gli amici, i quartieri, le abitudini, il cibo, e poi le loro lingue, i film, i libri, le preoccupazioni e perfino il loro senso dell’umorismo. Insomma, quello che, malgrado tutto, ci crea un senso di appartenenza, soprattutto quando siamo più giovani.

Nulla che non possa essere ricostruito, per molti aspetti anche rimpiazzato, come dimostrano le storie racchiuse in questo libro, ma che inevitabilmente ci sdoppia. Ci fa diventare una convivenza con quello da cui siamo venuti e quello in cui siamo andati.

C`è chi se ne va per scelta e chi da quella scelta non riesce più a tornare indietro. E c’è chi, invece, se ne va perché non può più rimanere.

Delle 11 storie di ‘viaggio’, alcune sono state determinate da scelte, più o meno forzate, da valutazioni familiari o professionali, altre da posizionamenti politico- identitari, come il riconoscersi gay o antimilitaristi, e quindi essere condannati a morte civile o fisica, addirittura dai propri famigliari.

Molti degli intervistati sono stati ripetutamente incarcerati e hanno visto la propria vita messa a rischio. Vivono tra Parigi, Berlino, Roma, Basilea, Milano, non nascondono le difficoltà dell’essere migranti, anche quando la condizione di rifugiato si pensa che potrebbe, per logica, dare delle garanzie in più. Spesso sommano alle loro lotte quelle legate alla condizione che condividono con molti altri migranti di altri paesi del mondo.

Il libro è un compendio di fonti di ricerca sulla situazione socio-politica turca. Numerosi sono i dati numerici, le date, le indicazioni di rapporti di violazioni di diritti umani, di leggi, di fatti storici e avvenimenti politici, i nomi di persone ingiustamente detenute nelle carceri turche, ma anche libri e film a cui un lettore interessato a fare ricerca può fare riferimento, per intraprendere il proprio viaggio dentro alla realtà turca.

Evidenzia la pratica giornalistica dell’autore. Molti degli intervistati, accomunati da un’attività da attivista, sono anch’essi giornalisti, voci dissidenti, oppure persone attive in ambito culturale, che siano teatranti, attori, registi cinematografici, insegnanti.

Grande attenzione viene data, infatti, al sistema educativo turco, dalle scuole elementari, responsabili della formazione del cittadino, al sistema universitario con metodi di selezione estremamente competitivi.

L’Opera Gülen o Cemaat di per sé rappresenta un tema di ricerca interessantissimo per chi, come me, ne è estraneo e ha una naturale propensione alla ricerca.

La questione di genere, trattata sia dal punto di vista di un padre preoccupato della educazione delle figlie, che da quello di una madre che si rallegra di mutande e reggiseni venuti dalla Germania ma tenuti nascosti agli occhi dei due figli maschi, si accompagna alle rivendicazioni lgbtqi di molti degli intervistati. Le loro molteplici militanze, di genere ed “etnia”, si scontrano con una società ‘patriarcale, conservatrice e eteronormata’, ma affrontano anche conflitti interni in ambienti di lotte condivise.

La cultura militarista – la lezione di sicurezza nazionale – e l’iniezione nazionalista – la turchizzazione – a cui non si può non aggiungere una ‘sana iniezione di religiosità’ – la sunnitizzazione – viene raccontata da Murat attraverso le memorie di un bambino che ci riportano alla eterogeneità del paese. Dove se i turchi prevalgono, esistono molti altri, armeni, ebrei, curdi, aleviti, sunniti. Numerose le riflessioni legate alle molteplici convivenze, tra queste l’imposizione della lingua turca e il divieto di parlare curdo, a riprova di come la lingua sia da sempre la forma con cui creiamo il mondo, e quindi, una questione politica.

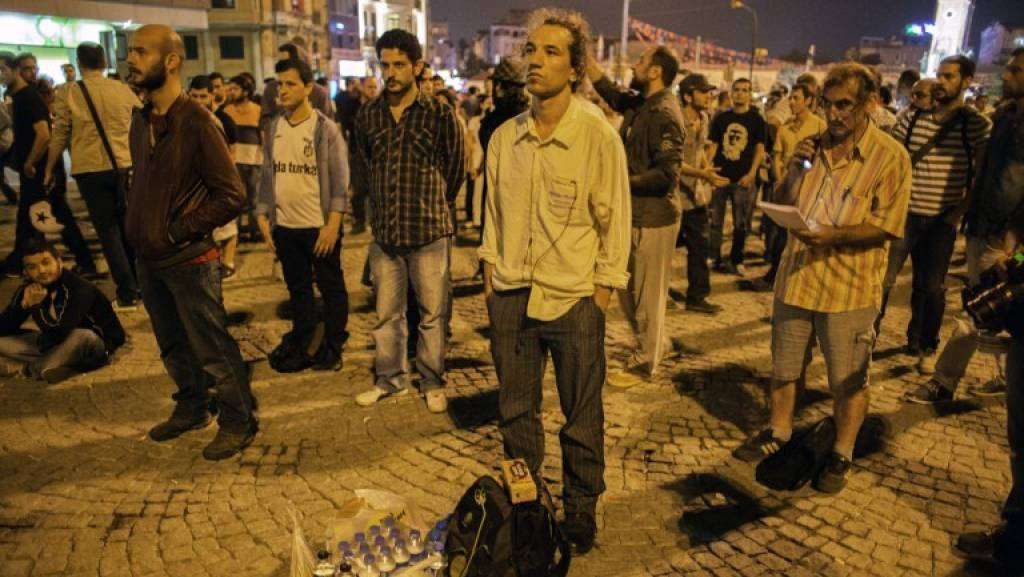

Fa da sfondo la profonda conoscenza di una città, Istanbul, ‘spettacolare, unica, ricca, ma contemporaneamente povera, brutta, triste e solitaria’, oggetto di una brutale speculazione immobiliare, che come spesso accade, va di pari passo con interessi finanziari e politici dei governanti contro cui le proteste a Taksim Gezi Park sono state per molti una memoria condivisa di un certo momento storico.

Era il 2013, erano anni in cui sembrava che un’onda in piena attraversasse il mondo, dall’Arab Spring, all’M15 spagnolo, da Occupy Wall Street alle Jornadas de Junho brasiliane, ogni luogo è stato ed ‘è Taskim’.

È bello, mette un po’ di nostalgia, ma anche trasmette gioia e voglia di fare, leggere questo libro edito dalla casa Editrice Etabeta (si può ordinare cliccando qui). Perché c`è un sacco di gente che continua a fare tanto.

Lascia un commento