Il razzismo è un frutto odioso dei rapporti sociali di cui siamo parte, ma è prima di tutto qualcosa che si impara dalla cultura dominante. Eppure la scuola stenta ancora a soffermarsi sul tema del razzismo. Non si tratta solo di aumentare la quantità e la qualità dei percorsi educativi e didattici ma anche di saper innescare opportunità di apprendimento a partire dalle interazioni di ogni giorno. Per imparare a riconoscere, decostruire, denunciare e contrastare le molte forme del razzismo è possibile partire dalle narrazioni (letteratura, cinema, graphic novel…), ma anche da un approccio critico allo studio della storia o dai racconti dei migranti, dal registro musicale o da quello teatrale, e ancora dai giochi e dalle simulazioni. Ampi stralci di un capitolo di Antirazzismo e scuole (Vol. 2) – qui gratuitamente scaricabile – curato da Annalisa Frisina, Filomena Gaia Farina e Alessio Surian (per Padova University Press): una straordinaria officine di idee, analisi e proposte per sperimentare robusti percorsi didattici

[…] La scuola italiana fatica a mettere a fuoco il tema del razzismo. In linea di principio, è incluso nelle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, adottate in applicazione della legge n. 92 del 20 agosto 2019 che prevede un orario dedicato a questo insegnamento non inferiore a 33 ore per ciascun anno di corso. I tre temi espliciti sono la Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza digitale. È possibile riferire il tema delle discriminazioni sia all’ambito della legalità e solidarietà che caratterizza l’insegnamento della Costituzione, sia a quello della convivenza che riguarda la sostenibilità definita dall’Agenda 2030. È altrettanto possibile che nulla di esplicito accada in merito a razzismo e discriminazioni, visto il forte accento sull’apparato giuridico e amministrativo nel primo caso e sulla dimensione ambientale nel secondo, unite all’esiguo spazio disciplinare. Propone un più ampio respiro la Strategia Italiana per l’Educazione alla Cittadinanza Globale adottata anche dal MIUR a febbraio del 2018 e in attesa di piani attuativi […] Un’occasione di lavoro specifica e a cadenza annuale la propone l’Unar attraverso la Settimana di azione contro il razzismo, promuovendo iniziative di informazione, sensibilizzazione e animazione territoriale promosse in tutta Italia nel mondo della scuola, delle università, dello sport, della cultura e delle associazioni. […]. A fronte di queste tre opportunità di lavoro, va registrato come in molte scuole l’educazione antirazzista sia rimasta sottotraccia, spesso sottovalutata e genericamente ricondotta all’ambito “interculturale” […]. Nel 2007 il documento del MIUR “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri” ha individuato dieci linee di azione riconducibili a tre macroaree:

● azioni per l’integrazione;

● azioni per l’interazione interculturale;

● gli attori e le risorse. […]

La scuola e le discriminazioni quotidiane

Nel dar forma ai percorsi scolastici conta la scelta di contenuti ed esperienze chiave in funzione del sapere e delle competenze che si intendono sollecitare, ma è altrettanto importante saper osservare e innescare opportunità di apprendimento a partire dalle interazioni quotidiane e dalle domande che le trasformano in occasioni di potenziale apprendimento. In merito alle discriminazioni che attraversano le nostre società, Achille Mbembe (2019:73) chiama “nanorazzismo” le forme che definisce “narcotiche” del pregiudizio riguardo al colore della pelle che si esprimono nei gesti – apparentemente neutri –

“di ogni giorno, nello spazio di un nulla, di una frase in apparenza inconsapevole, di una battuta, di un’allusione o di un’insinuazione, di un lapsus, di una barzelletta, di un sottinteso e, bisogna pur dirlo, di una cattiveria voluta, di un intento malevolo, di uno sgambetto o di un placcaggio intenzionali, di un’oscura voglia di stigmatizzare e soprattutto di infliggere violenza, ferire e umiliare, di infangare chi non si considera dei nostri”.

Definisce il nostro tempo

“l’epoca del nanorazzismo sfrenato, quando si pensa solo ai nostri, nessuno vuole più sentir parlare dell’altro, che sia con la “a” maiuscola o minuscola poco importa. Che se ne stiano a casa loro, si sente dire”.

Di fronte a queste discriminazioni, a condizioni strutturali di razzismo, lo stesso uso del linguaggio fa la sua parte, “costruisce” razzismo, e questo un tema meriterebbe di essere costantemente monitorato e discusso nei contesti educativi. […]

Di fronte al razzismo è di vitale importanza saper agire per contrastarlo, saper trovare le parole per decostruirlo e denunciarlo. Silvio Almeida (2019) ha dedicato un libro al “razzismo strutturale”, mettendo in rilievo sottolinea il razzismo sia “parte della struttura sociale e, pertanto, non ha bisogno dell’intenzione per manifestarsi” e quindi che se “tacere di fronte al razzismo non rende l’individuo moralmente e/o giuridicamente colpevole o responsabile, il silenzio rende sicuramente l’individuo eticamente e politicamente responsabile del mantenimento del razzismo. Si agisce per il cambiamento della società non solo con denunce o con il ripudio morale del razzismo, ma innanzitutto con le posizioni che prendiamo e adottando pratiche antirazziste”.

R-esistenze

Sulla base della letteratura precedente e delle esperienze vissute dai membri del gruppo di ricerca, Suyemoto, Abdullah e colleghi (2002) hanno sviluppato un elenco di 50 possibili azioni di resistenza al razzismo. Queste includono azioni interne (ad esempio, rifiutare di interiorizzare personalmente i messaggi razzisti), interpersonali (ad esempio, sviluppare reti di supporto collettivo, sfidare o educare gli altri sulla discriminazione razziale), intersezionali (ad esempio, agire in solidarietà, resistere al razzismo e ad altri tipi di oppressione) e istituzionali (ad esempio, partecipare o guidare iniziative, organizzazioni o proteste antirazziste).

Negli Stati Uniti, Suyemoto e colleghi (2002) hanno intervistato su questi temi oltre mille persone adulte nere, asiatiche, latine e indigene. In base alle risposte sono stati in grado di mettere a punto una “scala” che hanno chiamato Resistance and Empowerment Against Racism (REAR), resistere ed agire contro il razzismo. […] Un ruolo altrettanto importante è quello della documentazione e della condivisione delle esperienze trasformative in questo ambito e dei materiali didattici capaci di innescarle nei contesti educativi. Alcuni siti disponibili in italiano sono elencati al termine di questo capitolo. Citiamo, a titolo di esempio: l’Academy dell’Antirazzisimo promossa da Sambu Buffa e Marilena Umuhoza Delli, autrice di Lettera di una madre afrodiscendente alla scuola italiana, People, 2023; i kit didattici raccolti da Razzismo bruttastoria, il Portale delle Pari Opportunità promosso dal MIUR Noi Siamo Pari. Qui di seguito vengono rapidamente menzionate alcune (fra le numerose) opportunità di mettere in relazione le attività educative a scuola con apprendimenti trasformativi che sappiano esplicitare ed affrontare i temi del razzismo senza confinarli esclusivamente ad ambiti disciplinari precostituiti.

Narrazioni

Un ruolo centrale nell’identificare, decostruire e contrastare il razzismo hanno le narrazioni, sia a carattere storico e sociale, sia in chiave

autobiografica. La scrittrice e attivista brasiliana Djamila Ribeiro (2022) ricorda che da bambina

“mi è stato insegnato che la popolazione nera era stata schiava e basta, come se non ci fosse stata alcuna vita precedente nelle regioni da cui queste persone sono state rapite con la forza. Mi è stato detto che la popolazione nera era passiva e che aveva ‘accettato’ la schiavitù senza resistenza. Mi è stato anche detto che la Principessa Isabella era stata la loro grande redentrice. Tuttavia, come dice Walter Benjamin questa era la storia raccontata dal punto di vista dei vincitori. Quello che non mi è stato detto è che il Quilombo dos Palmares, nella Serra da Barriga, in Alagoas, è durato per più di un secolo, e che diverse rivolte sono state organizzate come forma di resistenza alla schiavitù, come la Rivolta di Malês e la Rivolta di Chibata. Nel tempo, ho capito che la popolazione nera era stata schiavizzata, e non era schiava – parola che denota che questa sarebbe stata una condizione naturale, nascondendo il fatto che questo gruppo è stato ridotto in schiavitù dall’azione di altri”.

Giorgi, Mazzini e Garista (2020) hanno analizzato il lavoro di ricerca dell’Archivio Indire (“Digital collection”) sulle leggi razziali evidenziando

come la suddivisione in aree tematiche favorisca l’approfondimento in

chiave laboratoriale. In questa prospettiva, hanno messo in evidenza

l’importanza del promuovere scelte pedagogiche e didattiche che

favoriscano il “fare esperienza educativa del patrimonio storico digitalizzato, affinché lo sfregio delle leggi razziali possa diventare

occasione di riflessione e trasformazione”, con particolare attenzione per

gli aspetti di resistenza e metamorfosi (Covato 2006).

Akkari e Radhouane (2022) richiamano l’importanza educativa del collocare questi temi nella prospettiva storica ampia cui la National Geographic Society statunitense ha dedicato il Genographic Project, ricostruendo le vicende dell’Homo sapiens da quando ha lasciato l’Africa, culla comune dell’umanità. Per il genetista Spencer Wells (intervistato da Joignot nel 2010), comporre “l’albero genealogico dell’umanità”, è anche un progetto educativo e umanistico: “ogni persona può comprendere i suoi legami con i popoli di tutto il mondo, sapere che siamo tutti legati l’uno all’altro da un filo genetico e che i nostri fili si sono intrecciati durante le migrazioni dei nostri antenati, esseri umani tutti cugini, imparentati, dotati dello stesso patrimonio genetico” […].

Di particolare rilievo sono iniziative e siti come l’AMM e el El-Ghibli che contribuiscono a ri-definire perimetro e caratteristiche della letteratura “italiana”. L’Archivio Memorie Migranti, AMM, dal 2007, promosso dalla Scuola di italiano per rifugiati e migranti di Asinitas, con il sostegno della Fondazione lettera27, raccoglie e diffonde racconti e testimonianze scritte e orali sulle migrazioni. Inoltre, realizza documentari audio e video, laboratori di autonarrazione e di antirazzismo nelle scuole, anche attraverso la partecipazione attiva di migranti. Propone forme di comunicazione partecipative e interattive, attente ai processi migratori e all’inserimento di memorie “altre” nel patrimonio collettivo della società italiana. Tre volumi in questo ambito sono stati prodotti anche dal progetto Words4Links, concluso nel 2021.

El-Ghibli, rivista online di letteratura delle migrazioni, attenta alla scrittura creativa di chi è immigrato, piattaforma per cogliere l’evoluzione della letteratura italiana negli aspetti relativi alla diversità culturale, sguardi decoloniali, narrazioni che offrono pensiero critico in ambito storico e sociologico, che restituiscono consapevolezza delle diverse declinazioni della scrittura diasporica, così come della ri-significazione in atto dell’idea di “società europee”. […]

Al ritmo della parola

È forse la parola cantata ad aver guadagnato ascolti trasversali a un’idea di società in cui non è più possibile rinchiudere la dimensione identitaria in formule stereotipate, si tratti dei milioni di visualizzazioni che accompagnano ogni nuovo video di Ghali o del successo a Sanremo e in Europa di Mahmood. Pur senza arrivare agli stessi livelli di ascolto, di fatto, ogni regione italiana ha visto il diffondersi di versi e musiche che narrano ostacoli e opportunità di chi prova a mettere in discussione stereotipi e chiusure e a considerare un tesoro il plurilinguismo, le tante metriche che aprono poesia e melodia: dal lavoro pionieristico di Silvana Licursi e Santino Spinelli, al nomade Laïoung a Chris Obehi a Palermo, a Tommy Kuti a Brescia, passando per la Roma di Amir Issaa, che con David Blank e Davide Shorty ha prontamente inciso “Non Respiro” nell’estate del 2020 (Frisina e Kyeremeh, 2022).

Parallelamente, sono numerose le orchestre che hanno scelto in modo programmatico il registro della collaborazione e scambio culturale, dell’ibridazione, con un lavoro generativo che parte dall’Orchestra di Piazza Vittorio a Roma e tocca molte altre piazze italiane: la stessa Roma, per esempio con i progetti della Banda Ikona (e collaborazioni con il Coro Laboratorio musicale richiedenti asilo e rifugiati), l’Orchestra Multietnica di Arezzo, la Banda di Piazza Caricamento di Genova, etc.Particolarmente interessanti per la scuola sono due iniziative editoriali recenti. La prima viene dall’Università di Pavia, in particolare dal gruppo di lavoro coordinato a Cremona da Fulvia Caruso che ha ripreso la sfida che apriva “Capre, Flauti e re” di Serena Facci (1997) […]. La seconda iniziativa riguarda la collana CROSSROADS (crocevia) delle edizioni musicali Nota di Udine, diretta da Alessandro Portelli, che presenta documenti sonori registrati “sul campo” a testimoniare la presenza in Italia di storiche e, più o meno, recenti culture migranti. Nel 2022 ha pubblicato il libro con CD “Ius Soli”. Nell’intervista di presentazione del lavoro per Blogfoolk, Portelli e Luciana Manca descrivono così le motivazioni alla base del lavoro di ricerca e interazione con le scuole:

“Fare sentire attraverso le voci dei bambini o le voci degli adulti che cantano ai bambini o per i bambini, il processo di formazione della nuova Italia per rendere il disco uno strumento di pedagogia interculturale. Andando avanti nella ricerca e nel confronto ci siamo resi conto che la questione principale era più profonda: cosa diciamo quando diciamo ‘Italia’, come riconosciamo le persone che in Italia vivono e vivranno negli anni a seguire?”.

Teatro, giochi e simulazioni

Insieme al registro musicale, quello teatrale e dei giochi e simulazioni

risulta particolarmente efficace per aprire gli spazi educativi a un’esplicita dimensione affettiva sollecitando la scuola ad affrontare un dualismo già messo in luce da autori come Gregory Bateson e che riguarda anche il fatto che in altre lingue, per esempio l’inglese, la parola “gioco” si possa tradurre sia come “play” (riferito sia al suonare, sia al mettere in scena), sia come “game” quando viene organizzato, regolato. […]

Bateson invita chi facilita attività educative a prestare attenzione all’aspetto di attività libera e creativa del gioco, legata alla motivazione di chi vi partecipa, occasione di esercizio rispetto a dimensioni sfidanti della vita, pur rimanendo ad una “giusta distanza” dalla “realtà”. […] Tutto il repertorio proposto da Augusto Boal, ma in particolare il teatro-immagine ed il teatro-forum appaiono particolarmente generativi per affrontare discorsi d’odio e comportamenti discriminanti e una loro possibile trasformazione sociale.

Film, video, foto, fumetti e graphic novel

Un ulteriore ambito di “risorse” per un’educazione antirazzista riguarda il

linguaggio delle immagini, fisse e in movimento e meriterebbe un capitolo

a parte. Alcuni cortometraggi per affrontare discriminazioni e pregiudizi

in ambito educativo vengono messi a disposizione da Razzismo bruttastoria

al seguente indirizzo. In questi due volumi abbiamo provato a rendere palesi le numerose opportunità di lavoro didattico offerte, per esempio, da fumetti e graphic novel. In questo ambito stanno crescendo gli strumenti digitali ed i siti di informazione e riflessione: basti pensare al lavoro di recensione e approfondimento di Fumettologica e Mio caro fumetto, alle riviste come QUASI, fumetto, a siti che si dichiarano antifascisti, antisessisti, antirazzisti ed ecologisti come STORMI, rivista online di giornalismo a fumetti. Come testimoniano le tavole in questi due volumi, il linguaggio del fumetto ha saputo offrire sia narrazioni per entrare nelle dinamiche della società contemporanea, sia per ripercorrere in chiave narrativa momenti storici importanti per fare i conti con le vicende che hanno segnato lo sguardo coloniale e razzista.

Un clima trasformativo

Il lavoro educativo sollecitato nei paragrafi precedenti ha al centro le abilità comunicative interpersonali e, in primo luogo, le capacità del sapere

ascoltare, dell’essere in grado di offrire feedback e di rispondere con

consapevolezza sia sul piano della comunicazione verbale, sia di quella non

verbale. Maturare esperienza di facilitazione e conduzione di dinamiche di

gruppo significa poter influenzare in modo significativo i tempi e la

possibilità di mettere a fuoco i contenuti principali delle proposte educativa e di esplorare percorsi trasformativi di fronte ai conflitti. […]

A fronte di numerosi esempi a livello internazionale e nazionale, vengono

segnalati qui di seguito due esempi di manuali/kit pedagogici che offrono

cornici e attività cui ispirarsi e da adattare a percorsi di educazione

antirazzista a scuola.

Uguaglianza, diversità e comunità: percorsi per una scuola antirazzista e dell’inclusione Il KIT pedagogico UGUA, “Uguaglianza, diversità e comunità: percorsi per una scuola antirazzista e dell’inclusione”, ha coinvolto nella sua elaborazione 160 insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado nel corso dell’anno scolastico 2017/18 nel territorio veneziano. […]

I laboratori del Centro Interdisciplinare “Scienze per la Pace” dell’Università di Pisa Il manuale “Convivere nelle diversità. Percorsi di educazione anti-razzista nonviolenta” (Oliveri, 2020) affronta l’educazione antirazzista offrendo strumenti, sia teorici, sia pratici, a partire da esperienze condotte in oltre duecento classi, nel corso degli ultimi anni. Il manuale offre, quindi, una cornice di riferimento e numerose attività per provare a rispondere a questa domanda: “Come possiamo far sì che le nostre scuole, oltre a trasmettere conoscenze e abilità relative alle materie di insegnamento, siano anche il luogo in cui si acquisiscono e si esercitano quelle competenze relazionali indispensabili per essere persone libere e saper convivere nelle diversità?”.

Agire

Dopo aver accennato (molto brevemente) ad alcuni nodi e risorse didattiche disponibili in ambito scolastico, va segnalata l’importanza dell’interazione fra scuola e territorio, sia considerando lo spazio scolastico (anche oltre l’orario scolastico) un terreno di incontro fra scuola e comunità locale, a cominciare dalle famiglie di chi la frequenta, sia stabilendo alleanze e percorsi di lavoro con chi nel territorio agisce sul piano culturale ed educativo, dai centri sportivi e ricreativi, alle associazioni artistiche e culturali, alle biblioteche. A titolo di esempio, segnaliamo come il Sistema Bibliotecario del Cividalese ha partecipato a “Keep Racism Out” durante la XVII Settimana d’azione contro il razzismo promossa dall’UNAR, affermando che la Biblioteca, in quanto presidio della cultura e, quindi, dell’umanità “non possa non schierarsi contro ogni forma di discriminazione razziale. Celebriamo quindi le storie di chi non accetta di stare zitto e dei grandi autori africani e afro-discendenti che il razzismo, dopo averlo vissuto in prima persona, lo raccontano e lo combattono”, con un riferimento esplicito, in questo caso, alla celebrazione a Febbraio del Black History Month, organizzato anche in Italia per iniziativa di BHM Florence e dell’impegno dei fondatori Justin Thompson e Andre Halyard.

Di particolare rilievo è quanto successo a Roma, nella zona sud-est, dove, a

ottobre del 2020, è nata la Biblioteca antirazzista di Carminella. È fra gli

esempi di iniziative antirazziste che legano esperienze personali, narrazioni e creatività collettiva, strumenti di informazione ed educazione, per riprendere con più vigore il messaggio delle centinaia di migliaia di persone che scesero in piazza a fine 1989, dopo l’omicidio di Jerry Masslo, per ribadire che il no al razzismo e a tutte le forme di discriminazione e di

discorsi d’odio. E che richiamano il ruolo importante dei percorsi educativi

formali, nonformali, informali. La Biblioteca antirazzista di Carminella è

nata in piena sindemia dalla voglia di reagire e resistere, di pensare e

progettare. Nello spazio dell’associazione Carminella, dove ha sede la

Scuola di lingua italiana per donne straniere, è stata organizzata una

biblioteca che affronta un periodo storico che è stato ed è al centro di

processi di rimozione che risultano in una memoria al contempo edulcorata

e tossica. L’occasione per dar vita a una biblioteca che facesse i conti anche con il colonialismo italiano sono stati i libri d’epoca donati dalla Biblioteca della Fondazione Basso, il secolo (dalla metà dell’Ottocento al 1960) che ha visto l’Italia tentare di stabilire relazioni coloniali con i Paesi del Corno d’Africa e con la Libia.

Chi gestisce la biblioteca ha raccontato al sito d’informazione Comune-info

come la biblioteca nel tempo si sia “arricchita – grazie alle generose

donazioni da parte di scrittrici, scrittori e case editrici, che continuano ad

arrivare – di saggi critici di storia ed antropologia, di romanzi, raccolte di

poesie, testimonianze e ricerche storico/politiche contemporanee che

raccontano le migrazioni, il lento evolversi di processi di schiavitù e

disumanizzazione così come le lotte per l’autodeterminazione dei popoli.

Storie di realizzazione e resistenza e non soltanto di sconfitta. Percorsi di

riappropriazione dei valori fondanti lo stato di diritto e non soltanto storie

di violazione dei diritti umani”.

Questo lavoro rimanda allo stretto nesso fra “memoria” e atteggiamenti razzisti più volte messo in discussione in Italia da studiose come Annamaria Rivera (1998):

“Mai davvero de-colonizzata e de-fascistizzata, la memoria pubblica italiana ha continuato, sotterraneamente o in superficie, a macinare i detriti di un cattivo passato che non si è saputo elaborare, tanto meno sottoporre a critica e ripudiare. Cosicché essa continua a coltivare il cliché d’un colonialismo straccione, bonario e di breve durata, e il mito conseguente degli italiani “brava gente” (Labanca, 2002). Di conseguenza, si tende a riciclare (senza neppure rendersene conto) immagini, etichette, metafore, modi di dire, frasi fatte, cliché e stereotipi appartenenti ai più classici repertori del razzismo coloniale di matrice biologista, accanto a quelli provenienti dalle tradizioni antisemita, antizigana, antislava e, tuttora, anche antimeridionale. Tutto ciò, su una base di fondo che perpetua i più classici dispositivi ideologico discorsivi del razzismo: la generalizzazione arbitraria; la de-umanizzazione delle persone appartenenti al gruppo etichettato; le metafore naturalistiche e allarmistiche; l’etnicizzazione di crimini e trasgressioni (omicidi, stupri, rapine, perfino incidenti stradali); le dicerie intorno agli altri come portatori di morbi ed epidemie”.

Proprio su questa consapevolezza si è innestato il prezioso lavoro di ricerca di Paola Tabet (1997a) che ha ispirato questi due volumi andando ad osservare criticamente l’origine delle paure nei confronti degli immigrati in Italia:

“Dove nascono e dove si riflettono le nostre paure? Il sistema di pensiero razzista che fa parte della cultura della nostra società … Con l’arrivo in Italia degli immigrati dai paesi del “terzo mondo” questo sistema viene registrato e messo in moto, subisce un’accelerazione e si pone in modo più scoperto… Il discorso razzista diventa quotidiano, invadente, circola veloce, pressoché ovunque, in una forma o nell’altra, che siano battute, barzellette, o scambi di opinioni, come discorso della gente o dei media. Circola tra adulti e circola in maniera costante anche tra i bambini”.

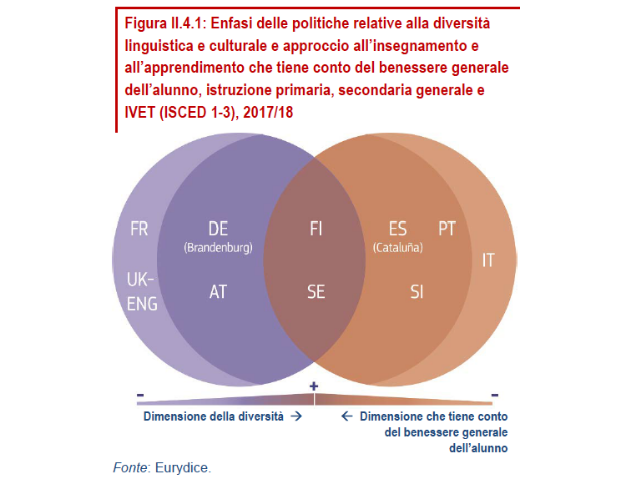

Diviene quindi indispensabile monitorare e discutere come i sistemi educativi si relazionano con la “diversità”. Per quanto riguarda quella

linguistica e culturale, ci ha provato a livello europeo il rapporto Eurydice

(2019:163-5), a partire dall’analisi di alcuni sistemi d’istruzione. L’analisi è

riassunta nella figura 2 (II.4.1 nella versione originale), così commentata:

“l’attenzione dedicata da tutti e dieci i sistemi d’istruzione alle due

dimensioni principali: la diversità linguistica e culturale e l’adozione di un

approccio all’insegnamento e all’apprendimento che tiene conto del

benessere generale dell’alunno. (…) In Italia, i documenti ufficiali

evidenziano l’importanza dell’istruzione tra pari e del sostegno, in

particolare con l’aiuto degli studenti di seconda generazione che fungono

da guide o tutor per gli studenti migranti neoarrivati. Le attività extra-266

curricolari vengono poi anch’esse incoraggiate come un mezzo per

sostenere l’apprendimento e l’integrazione sociale degli studenti migranti,

anche tramite il coinvolgimento delle famiglie degli studenti”.

Il problema, per quel che riguarda l’Italia, è che questa maggiore attenzione al “benessere”, (rispetto, per esempio, a più rapidi ed efficaci progressi nell’apprendimento della lingua dello studio) non si rivela una scelta strutturale, ma è affidata a iniziative e fondi pilota. Attenzione, però, come ci ricorda Paola Tabet

“Il razzismo non è qualcosa di innato, né, come dicono alcuni, l’espressione di una aggressività istintiva di fronte agli ‘altri’. […] Il razzismo non è un fatto di ignoranza ma qualcosa che impariamo dalla nostra cultura e prodotto dai rapporti sociali di cui siamo parte” (1998: 17).

LEGGI ANCHE:

Lascia un commento