Ovunque ci sono luoghi caldi nei quali la trasformazione delle città avviene, tra inevitabili limiti e ostacoli, per autogenesi, cioè non per processi programmati dalle forze del mercato o dalle istituzioni pubbliche ma per l’azione diretta dei suoi abitanti. Il libro di Carlo Cellamare, Città fai da te, restituisce la straordinaria ricchezza di quei luoghi. A Roma, alle trasformazioni urbane e alle esperienze di autogoverno saranno dedicati nelle prossime altri articoli

_________________

Siamo abituati agli urbanisti che ci mostrano le città a “volo d’uccello” e le rappresentano su grandi cartografie retinate a scala 1:25.000. Carlo Cellamare invece ci cammina dentro, incontra gli abitanti e descrive le relazioni che si instaurano tra le vite delle persone e le funzioni del costruito. Nello specifico l’interesse dell’autore di la Citta-fai-da-te. Storie di autorganizzazione urbana, (Donzelli editore 2019, pp.183, euro 16) è attratto – come dice il sottotitolo del libro – da quei luoghi caldi dove la trasformazione urbana avviene per autogenesi, non per processi programmati dalle forze del mercato o dalle istituzioni pubbliche, ma per l’azione diretta dei suoi abitanti. Cellamare ci descrive un repertorio vastissimo e coloratissimo di esperienze di appropriazione, riuso e rivitalizzazione di spazi nella città di Roma.

Occupazioni a scopo abitativo o culturale o produttivo o sportivo o semplicemente spazi verdi, orti condivisi, centri di aggregazione. Alcune località hanno nomi conosciuti anche fuori Roma: Tor Bella Monaca, una quartiere-città di trentacinque mila abitanti, di edilizia pubblica in gran parte “auto-assegnata”; SpinTime, il palazzone occupato in pieno quartiere Esquilino che ospita quattrocentocenti persone, benedette da papa Francesco, nella cui sala congressi si sono recentemente riunite le Sardine per il loro primo coordinamento nazionale; l’ex magazzino dell’Areonnaitica al Porto fluviale dove vivono cento famiglie di tre continenti, ma con uno spazio di preghiera comune. E poi: il Nuovo cinema Palazzo a San Lorenzo, un “bene comune” che ha saputo fare giurisprudenza contro la proprietà che pretendeva lo sgombro; il fazzoletto verde del giardino di Castruccio al Pigneto; il parco della Collina della Pace intitolato a Peppino Impastato di Borgata Finocchio; il lago di risorgiva spuntato dal nulla all’ex Snia Viscosa; lo SCuP!, che sta per Sport e cultura popolare, nelle ex officine delle Ferrovie dello stato ottenuto in concessione temporanea ad uso gratuito a ridosso della stazione Tuscolana.

Cellamare racconta anche molte esperienze che non hanno resistito alla normalizzazione repressiva, come il Teatro Valle o le Officine Zero, dando sempre voce ai protagonisti impegnati nella lotta quotidiana per il “diritto all’abitare”, che è poi il diritto a una vita degna, per vincere l’emarginazione e l’esclusione delle famiglie, dei gruppi e dei ceti che non sono solvibili nel mercato residenziale in mano a colossali processi speculativi, di gentrificazione o, semplicemente, di dismissione e abbandono dell’edilizia pubblica. Il fascino e la bellezza di queste esperienze di resistenza e riappropriazione consiste nella nascita di comunità intelligenti e affettuose, creative e solidali, inclusive e generative di nuovi spazi urbani.

In una stagione in cui vanno molto di moda i concorsi di progettazione per la “rigenerazione urbana” (ben alimentati da fondi di investimento e bandi di fondazioni bancarie) i casi studiati da Cellamare ci dicono che basterebbe poco per rivitalizzare per davvero le metropoli degradate; sarebbe sufficiente consentire il riuso degli immensi patrimoni immobiliari abbandonati dalle proprietà (pubbliche e private) in attesa delle “valorizzazioni” fondiarie, attuando il principio costituzionale – mai dimenticarselo – che tutela la proprietà solo se risponde ad una funzione di utilità sociale. Ciò rende le occupazioni e il riuso a scopi sociali pienamente legittime, anche se non legali, per insipienza di chi le leggi dovrebbe fare. Una distinzione che le amministrazioni a Cinque Stelle, a Roma e altrove, stentano a comprendere.

Ciò pone le esperienze di riappropriazione e autogestione urbana in una condizione di perenne incertezza, di inevitabile ambiguità, sempre sul filo del rasoio tra il dover subire il dispotismo del “terribile diritto” (Rodotà) della proprietà (sancito dal Codice civile albertino e fascista tutt’ora in vigore) e le non facili mediazioni con le autorità pubbliche per ottenere un necessario riconoscimento delle realizzazioni rese possibili dalle occupazioni. La conferma che ci troviamo in una situazione in evoluzione viene dalla proliferazione degli statuti e dei regolamenti comunali ispirati al principio della sussidiarietà tra amministrazioni pubbliche e cittadinanza organizzata. Se da un lato, come indicano le straordinarie esperienze napoletane sui “beni comuni ad uso civico”, si aprono spazi all’autogoverno degli abitanti, dall’altro i regolamenti delle “amministrazioni condivise” rischiano di scaricale sulle associazioni le responsabilità pubbliche.

Per Cellamare

“la città ‘informale’ è la città ‘in formazione’ (…) una città della potenzialità, una città dello stato nascente, e per questo non ancor imbrigliata nelle maglie delle istituzioni o dei modelli sociali ed economici consolidati e prevalenti” (p.123).

La città, insomma, resta un campo di battaglia aperto al protagonismo sociale.

Questo difficile processo trasformativo presenta perciò delle evidenti problematicità, pratiche e teoriche. Due, a mio avviso, in particolare. Già Henry Lefebvre (l’autore del fondamentale Il diritto alla città) ci metteva in guardia da una azione senza teoria, da un sovversivismo romantico. Inoltre, non bisognerebbe subire il mito dell’auto-regolazione della società civile – quasi si trattasse di una tabula rasa non già segnata da rapporti di potere economici e politici fortemente disuguali – che, aiutata dalla “big mind” dell’intelligenza collettiva tecnologia, plasmerebbe ottimamente le relazioni sociali senza bisogno di affrontare uno scontro esplicito sugli assetti del potere costituito.

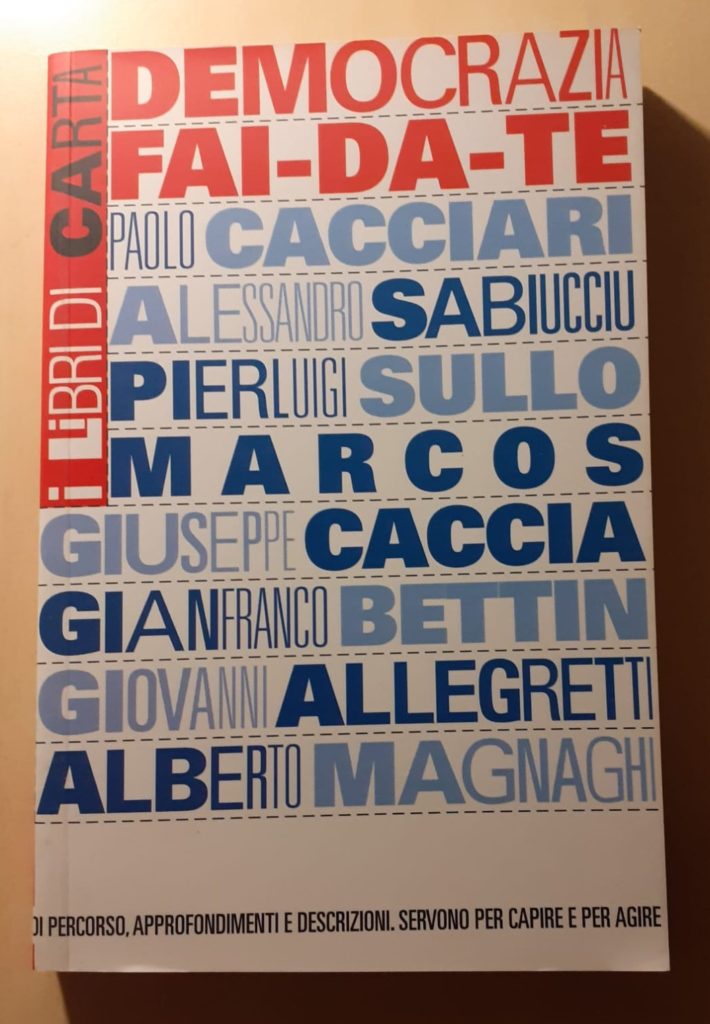

Nonostante le difficoltà, Cellamare pensa che le pratiche dell’autogestione esprimano un progetto politico che lega la volontà di trovare risposte immediate e concrete alle esigenze fondamentali del vivere (un tetto, una casa, un luogo di socializzazione) alla dimensione dello spazio pubblico urbano, alla risignificazione della polis in direzione della sostenibilità ambientale, sociale e democratica. Per cui, dire: “Città-fai-da-te” è come dire “Democrazia-fai-da-te”, che è proprio il titolo di un vecchio libretto edito da Carta nel 1999, alla vigilia della stagione dei social forum, con una introduzione di Alberto Magnaghi, il padre degli urbanisti territorialisti che individuava nello “scontro tra eterodirezione e autogoverno” la cifra del conflitto di classe nel mondo del biocapitalismo globalizzato.

___________________

Una prenessa che mette in chiaro

Rigenerazioni che mettono insieme resistenze e futuro.. La sperimentazione continua e si allarga… Resiste… Rimane chiusa.. Benvenute alle sardine che rompono muri ombellicali e animano i beni relazionali.. Il resto si vedrà