Una mostra vista con gli occhi dei bambini sui viaggi di migrazione compiuti dagli oggetti, carichi di storie di persone. Per scoprire che siamo tutti, da sempre, migranti

Anna Bruno*

Un breve percorso di vita, indietro nel tempo… i bambini si aspettano di vedere il dinosauro e i loro occhi sono increduli. Lo vedranno davvero? No, non lo vedranno. Perché quello che li aspetta al museo romano Pigorini – che promuove fino a giugno [S]oggetti migranti, dietro le cose le persone -, in realtà è un viaggio nel passato e di ritorni nel presente, nella speranza di un futuro di «convivialità di differenze»

Il viaggio si svolge in mondi altri, africani, latino-americani, ocenanici, dove ad attenderli sono gli incontri con l’ignoto. Il rischio che la loro paura di contaminazione salga, è alto e allora la «crisi» è imminente: crisi è una parola dall’accezione negativa oggi, ne abbiamo persino orrore a doverla nominare, ma il cui valore primigenio era essenziale, era necessità da vivere e attraversare! Perchè il bambino arrivasse alla vita adulta non da debole, ma da forte e coraggioso.

Dal greco Kino, essa evoca la separazione, ma anche la valutazione, la capacità di scegliere. Crisi è riflessione, esercizio di pensiero per il discernimento, per la trasformazione del sé, preludio all’evoluzione, alla rinascita a vita nuova. Originariamente il termine era utilizzato in riferimento alla trebbiatura, che seguiva la raccolta del grano. Si separava la granella del fumento dalla paglia e dalla pula. Da qui il primo significato di separare, traslato poi in «scegliere». Era il momento del turbamento, dell’incrinatura, dello sconvolgimento e senza le macchine, e prevedeva due tempi: la sgranatura delle spighe tramite calpestazione animale (muli, bovini, cavalli) e la battitura a mano con flagelli e correggiati; quindi seguiva la spulatura, che allontanava le paglie e tramite la ventilazione naturale.

E come tutti i processi naturali anche questo per l’uomo divenne nel tempo metafora della vita sua stessa. Fungeva da modello metamorfico e lui, consapevole della sua dipendenza totale da essa, imparava pazientemente e con impegno a trasformare e a trasformarsi. E allora il momento della crisi era da ricercare e da afferrare, come preludio al cambiamento per l’evoluzione. L’incontro con l’ignoto significava sottoporsi alla «sgranatura e poi alla spulatura», dunque alla sofferenza, ma una volta attraversata, la povertà si trasformava via via in abbondanza. E tuttavia, a precedere l’incontro è un’altra sofferenza: quella della partenza, perché partenza significa strappo, significa diaspora. Si parte oltrepassando la soglia, lasciandosi alle spalle le certezze, per abbandonarsi come aquiloni, alla leggerezza, al vibrare nell’aria e innalzarsi verso l’incontro, ogni volta, con l’illuminazione.

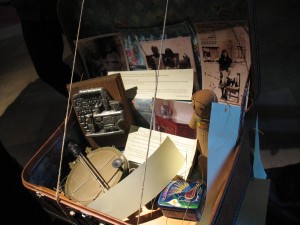

E i bambini immaginano, si fanno anche loro leggeri, si liberano con la fantasia al di sopra di nuovi territori, di nuovi incontri, su una Terra che per loro si fa Madre e come una madre essa prolifera, alimenta e accoglie. Si lascia attraversare, persino lacerare. Si superano confini, in un museo che per loro si è fatto «valigia» di oggetti e di sogni. E oggetti e sogni per loro si fanno sacri. Entrambi portano in sé segni, affettività, ricordo, storia vissuta, ma anche fantasia, immaginazione, speranza.

Gli oggetti viaggiano e si fanno migranti, esattamente come i soggetti a cui appartengono, e con essi si fanno capaci di attraversare paure, sofferenze e aspettative, a volte disattese, a volte trasformate. Perché incontrare significa confrontarsi con nuovi linguaggi e certezze di chi è già nel luogo in cui si passa o ci si ferma, e allora possono avverarsi incomprensioni, possibilità di rifiuto, emarginazione, ghettizzazione. Solo il tempo e la disponibilità all’apertura senza resistenze, possono trasformare l’incomprensione in scambio, arricchimento e «contaminazioni» di abbondanza.

A questo punto, l’incontro dei bambini con l’oggetto simbolo supremo di contaminazione, la maschera, diventa conoscenza, consapevolizzazione. Un oggetto ideato dall’uomo per meglio interagire con le forze misteriose dell’universo, per non dimenticare la forza dell’apertura, del caos volutamente ricreato perché si faccia esercizio della possibilità di perdere la propria identità per riacquistarne una nuova, più abbondante e rigogliosa. Cháos infatti deriva dal verbo chaίnō, evocante a sua volta il verbo cháscō «mi apro, sto aperto». E aprendosi la maschera si fa ricca, si fa brutta e più brutta si fa, più bella appare. Copre il viso dell’uomo oppure si fa statua per esser sopportata da un corpo umano che a quel punto diviene tempio, approfittando della sua stessa verticalità e di quella più alta, sulla sua testa, della statua, verso mete celesti. Anche il corpo si copre e di colori sgargianti, di fibre naturali, di radici dell’albero. Perché sia evidente il suo essere tramite tra la terra e il cielo, tra il materiale e lo spirituale, tra il buio ventre della terra e la possibilità infinita di luce a cui esso può tendere.

La maschera non resta sola, la accompagnano musica e danza, primigenie forme di comunicazione… I bambini si stupiscono, si emozionano, ruotano il corpo, toccano il toccabile. Non si riesce a frenarli. Hanno visto la zattera, simbolo del viaggio per eccellenza, e la zattera è di legno ed evolve in canoa e… loro continuano il viaggio che si traduce ancora in oggetti, in antenati di legno, vasi in terracotta e maschere in fibre naturali, stoffe e poi scarpe, una gran quantità di scarpe diverse, di stoffa, di seta, di cuoio, di territori diversi, tutte ormai contaminate, ma in fila e in religioso silenzio, in un viaggio di percorsi infiniti, ondulati, dove ormai l’Africa si è contaminata dell’Europa, delle Americhe, e viceversa, in un unico incontro, mistura e sovrapposizione di maschere variopinte nel murales di Siglo. E i nostri bambini intanto e i loro genitori, contaminati anche loro, si buttano in terra per esprimere la loro emozione di maschera, con maschere, scarabocchi di maschere, macchie di maschere. Un paio tra tante, quella della piccola Emma che con me ha iniziato il suo viaggio che aveva solo tre anni, oggi ne ha cinque e mi dice che le sue maschere sono un albero magico e un fiore parlante e hanno occhi curiosi e braccia tese, rivolte al cielo aperti all’incontro, all’abbraccio, alla contaminazione… e altre e altre ancora emozionanti, toccanti, intense, alcuni con radici altre dai colori squillanti, dalle forme danzanti.

Gli organizzatori della mostra, tutti di estrazione diversa, di studi diversi, di vissuti diversi, hanno raggiunto allora il loro sacro scopo, trasformando con sapienza, fatica e dedizione, questo storico museo Pigorini «in valigia di musei interiori»…

* associazione Periegeta.it.

Lascia un commento